Das Dilemma in Werner Egks Oper ist grauenhaft. Auf der einen Seite steht der letztlich unaufhaltsame menschliche Entdeckerdrang, auf der anderen das davon angerichtete Leid. Hier Columbus, dort die zahllosen Indigenen, deren Leben auf sein Konto gehen. Längst schon treibt im Entdecker der Eroberer und Ausbeuter sein Unwesen. Um die Expedition auf unbekannter Route nach Indien zu finanzieren, spannt der Seefahrer sich vor den Karren von Staat und Kirche. Der Staat sinnt auf Kolonien, die Kirche auf Bekehrung der „Heiden“. Werner Egk duldet als sein eigener Librettist keinen Zweifel an den unheilvollen Allianzen. Orientiert an Brecht und Weill, mit denen er vor der braunen Machtergreifung auf gutem Fuß stand, bestimmt seinen „Columbus“ Oratorisch-Lehrstückhaftes.

Holzschnittartige Riesenchöre

Die Figuren wollen kein Identifikationspotential bieten. Selbst die Teilnahme an den Fährnissen des Entdeckers hält sich in Grenzen. Zumal Egk ihn meist ebenso spröde deklamieren lässt wie die übrige Personnage. Die holzschnittartigen Riesenchöre vulgarisieren, was es in sorfältigeren Abstufungen bei Egks Lehrer Orff und davor schon Strawinsky zu hören gibt. Doch hat das chorisch brutale Dreinschlagen in „Columbus“ Methode. Kollektiv verkörpern sich darin Staats- und Kirchenmacht ebenso wie soldatische und seemänische Rohheit. Reichere Valeurs sind dem Orchester vorbehalten. Gelegentlich dürfen dort Anklänge an spanische Folklore, ferner filigran-tänzerische, geheimnisvoll unbestimmte Exotismen ertönen.

„Columbus“ – eine Oper in verbrecherischer Zeit

„Columbus“ wurde vom Bayerischen Rundfunk in Auftrag gegeben und am 13. Juli 1933 urgesendet. Obschon die braune Bande seit einigen Monaten am Ruder war und Egk sich durch die Übernahme des Vorsitzes der Komponistensektion in der Reichsmusikkammer der Gewaltherrschaft andienen würde, tönt noch kein faschistischer Ungeist aus dem Werk. Columbus ist keine Führerfigur, während das Sprechtheater der Zeit von Hofmannsthals „Turm“ bis zu Werfels „Das Reich Gottes in Böhmen“ unter gegensätzlichsten politischen Vorzeichen nach einer solchen suchte. Mag immer Egks „Columbus“ musikalisch nicht zur Avantgarde zählen, so erwächst aus der ursprünglichen Funkoper durch die Einfügung von zwei die Ereignisse kommentierenden Sprecherfiguren ein dramaturgisch bemerkenswertes Zusammenspiel von Musik- und Sprechtheater, das bei der szenischen Erstaufführung 1942 in Frankfurt beibehalten wurde. Egks Biographie hat üblen Geruch, doch eine Nazioper ist sein „Columbus“ nicht.

Bespieltes Auditorium

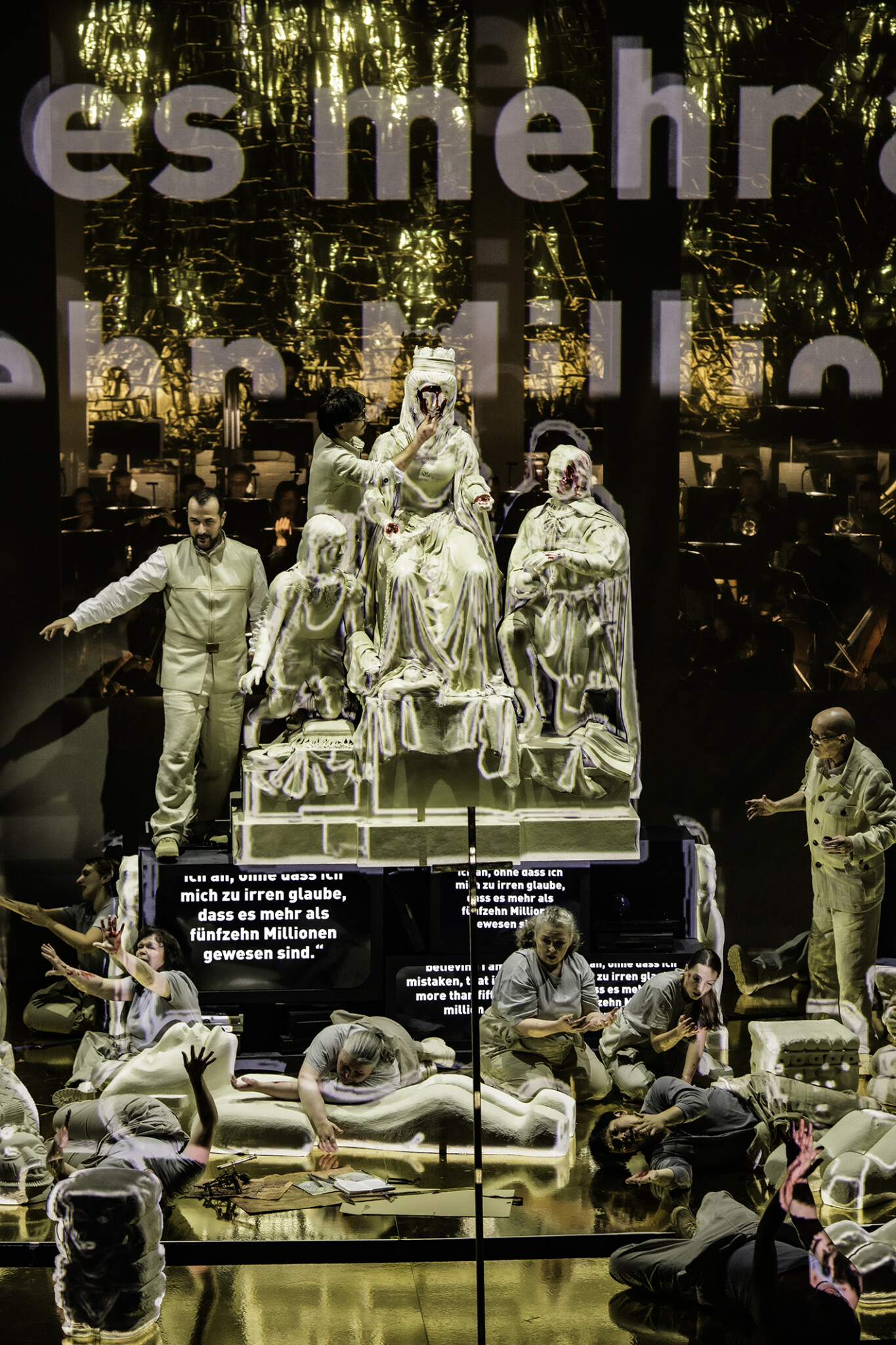

In Bonn lockert Regisseur Jakob Peters-Messer den oratorischen Charakter des Werks auf. Peters-Messer lässt Parkett und Ränge des Auditoriums bespielen. Einer der Sprecher hangelt sich wendig durch die Reihen, um Kommunikation mit Besuchenden auf ihren Plätzen zu fingieren. Das Orchester ist auf der Bühne positioniert. Der abgedeckte Graben wird zur Spielfläche. Hier formieren sich die beinahe skulptural aufgefassten Solistinnen und Solisten sowie die oft bildmächtigen Chortableaus. Das Königspaar Ferdinand und Isabella bewegt sich wie auf Kothurnen. Überhaupt erstarrt die Personnage immer wieder zu ihren eigenen Standbildern. Columbus sucht sich aus solcher Starre herauszureißen. Final vergeblich. Bühnenbildner Sebastian Hannak schlägt die Wände des gesamten Bühnenraums gülden aus. Das Orchester zeigt sich in einen strahlend weißen Kunsttempel versetzt. Von hoch droben blickt eine monumentale Marmormadonna auf die über den Boden der Spielfläche verteilten Skulpturen der Indigenen. Chor samt Solistinnen und Solisten lässt Sven Bindseil uniformiert daherkommen. Je nach Situation und gesellschaftlichem Rang werfen sie etwa königliche Roben oder Bischofsornate über.

Zusammenwirken von Musik- und Sprechtheater

Der szenischen Überzeugungskraft des Bonner „Columbus“ entspricht die musikalische. Unter Marco Medved weiß sich der Chor des Hauses durchschlagskräftig zu profilieren. Mit dem Beethoven Orchester entlockt Hermes Helfricht der Alfresco-Partitur zartere Farben, wo immer sie dies gestattet. Höhensicher und in der Mittellage mächtig ausgreifend nimmt Giorgos Kanaris in der Titelpartie für sich ein. Anna Princeva gibt eine vokal raumgreifende Königin Isabella. Ihr Gemahl Ferdinand ist Santiago Sanchéz. Schauspieler Bernd Braun verkörpert einen gegenüber den Unternehmungen des Columbus immer skeptischen Sprecher. Sein enthusiastischer Widerpart ist Christoph Gummert.

Theater Bonn

Egk: Columbus

Hermes Helfricht (Leitung), Jakob Peters-Messer (Regie), Sebastian Hannak (Bühne), Sven Bindseil (Kostüme), Robi Voigt (Video), Yannik Böhmer (Co-Video-Design), Max Karbe (Licht), Marco Medved (Chor), Giorgos Kanaris, Santiago Sánchez, Anna Princeva, Carl Rumstadt, Christopher Jähnig, Mark Morouse, Martin Tzonev, Tae Hwan Yun, Bernd Braun, Christoph Gummert, Chor des Theater Bonn, Extrachor des Theaters Bonn, Beethoven Orchester Bonn

Do, 04. Juli 2024 19:30 Uhr

Musiktheater

Egk: Columbus

Giorgos Kanaris (Columbus), Santiago Sánchez (Ferdinand), Anna Princeva (Isabella), Martin Tzonev (Ein Mönch), Carl Rumstadt (Herold), Hermes Helfricht (Leitung), Jakob Peters-Messer (Regie)