Angela Gheorghiu hat ein paar Tage frei. So kann sie ihren Ehemann Roberto Alagna nach Wien begleiten, wo er gerade Gounods Faust singt. Um sich gegen die klirrende Kälte zu schützen, entspannt sie sich in der Sauna, hat jedoch das Handy dabei und nimmt sich viel Zeit für ein Gespräch mit concerti. Anlass ist die mit Spannung erwartete Rückkehr der rumänischen Diva an die Staatsoper Hamburg.

In Hamburg warten Opernfans sehnsüchtig auf Ihre Auftritte als Mimì in Puccinis La Bohème. Diese Oper muss in vielfacher Hinsicht sehr besonders für Sie sein: Sie gaben vor 20 Jahren Ihr Debüt mit dieser Partie, und Sie haben während einer Vorstellung des Stücks an der MET Roberto Alagna geheiratet.

Das stimmt, 2012 wird mein Bohème-Jahr, in dem ich an den Beginn meiner Karriere erinnere. Deswegen möchte ich meine Bohème an neuen Orten zeigen. Um ganz ehrlich zu sein, komme ich aus zwei weiteren Gründen nach Hamburg. Einer davon ist Simone Young. Ich stand bei vielen ihrer Debüts mit auf der Bühne, in Covent Garden, in Wien, an der MET. Sie ist wie meine Schwester, eine sehr enge Freundin. Ich vergöttere sie! Sie ist so tough, spricht so viele Sprachen und ist immer vorbereitet. Es ist so schwer für eine Frau, als Dirigentin oder Regisseurin erfolgreich zu sein: Brava! Der zweite Grund: Ich habe Familie in Hamburg. Für sie komme ich her, weil sie mich mein Leben lang unterstützt haben, immer meine Fans waren.

Eine Vermischung von privatem Leben und Bühnenleben ist für Sie also kein Problem?

Ach nein. Das ist nur bei La Bohème so. Angela ist die eine Person. Wenn ich eine Rolle singe, versuche ich immer auch, eine andere Person zu werden. Aber ich bin nie wirklich die Rolle, ich spiele sie nur. Natürlich steckt immer ein kleines Stück von mir in ihnen, aber ich bin nicht Mimì, bin nicht Violetta. Das ist doch ein wesentlicher Aspekt des Schauspielens. Zum Glück haben die Komponisten so viele unterschiedliche Rollen erfunden, so viele unterschiedliche Geschichten. Wie langweilig wäre es, immer nur die Bohème zu singen!

Inwiefern hat sich Ihre Mimì in den letzten zwanzig Jahren verändert?

Keine Ahnung, Sie werden es heraus finden! Ich selbst habe mich natürlich verändert, aber die Noten sind doch immer noch dieselben. Ich kann die Geschichte ja nicht einfach ändern. Nur ich selbst bin etwas reifer geworden. (lacht)

Sehen Sie in Mimì das liebe brave Mädchen von Nebenan? So wird sie ja fast immer dargestellt.

Meiner Meinung nach wird die Mimì nie richtig dargestellt. Eigentlich ist sie doch genau wie Musetta. Beide Opernfiguren stehen doch für ein und dieselbe Art von Frau. In der Zeit war der Umgang mit der Prostitution sehr offen. Sie kennen doch die Geschichte von La Traviata? Die Kamelien-

dame! Mädchen dieser Art waren en vogue. Kein König musste seine Mätresse verstecken. Mimì ist genau so ein Mädchen. Diese süße „Miau-Miau“-Mimì gefällt mir gar nicht. In ihrer ersten Arie singt Mimì doch selbst, dass sie eigentlich Lucia heißt, von allen aber nur Mimì genannt wird. Wer sind „alle“? Natürlich die Männer! Das ist doch die Geschichte! Wegen ihres Berufs hat dieses Mädchen niemanden an ihrer Seite, sie ist ganz allein

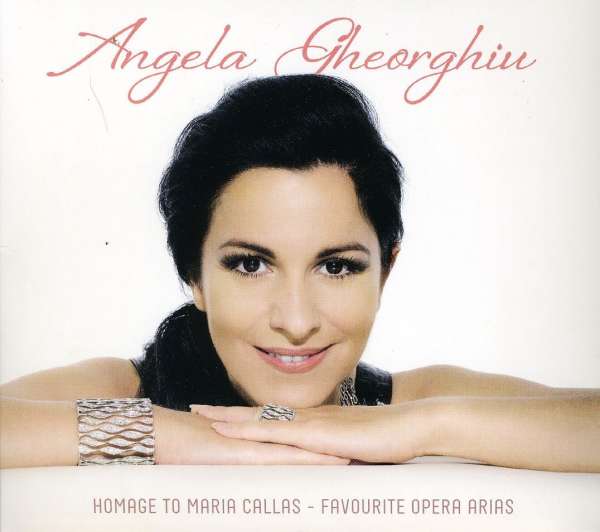

Gerade habe ich Ihre wunderbare neue CD Homage to Maria Callas gehört. Haben Sie keine Angst mit dieser herausragenden Künstlerin verglichen zu werden?

Nein, das ist es doch gerade, was ich möchte. Gleichzeitig aber ist diese CD auch meine Form der Huldigung an diese wunderbare Sängerin. Ich möchte gar nicht in Wettstreit mit ihr treten. Ich denke, dass man in den letzten Jahren genügend Gelegenheiten hatte, mich als Sängerin kennen zu lernen. Ganz bewusst habe ich eine solche CD nicht zu Beginn meiner Karriere gemacht. Der Vorwurf, ich würde ihren Namen benutzen, kann so gar nicht erst aufkommen. Denn ich weiß genau, was ich tue.

In welcher Art und Weise ist die Callas eine Inspirationsquelle für Sie?

In jeder nur erdenklichen Art und Weise! Sie hat mir beigebracht, an mich und meine Meinung zu den Dingen zu glauben. Und natürlich, dass ich auf der Bühne immer mein Bestes gebe. Ich wollte immer eine Opernsängerin sein, und ich war immer eine Opernsängerin. Solche Ziele brauchen wir im Leben. Vor allem, wenn man wie ich von Anfang an im harten Licht der Kritik steht und jeder meiner Schritte beurteilt wird. Ob ich nun von rechts nach links oder von links nach rechts über die Bühne gehe, welche Schuhe ich trage… All das wird analysiert und auseinander genommen: In meinem Leben, ob nun privat oder beruflich, werde ich immer beurteilt.

Was sagen Sie zu dem Beinamen der „Primadonna assoluta”, den Maria Callas trägt? Darf man Sie so nennen?

(lacht) Ach, man wird immer in irgendwelche Schubladen gesteckt. Mir macht das nichts aus, ich weiß, wer ich bin. All diese Namen, die man von Journalisten und der Öffentlichkeit verpasst bekommt. Das bin ja nicht ich. Ich bin aber auch nicht dagegen, auf keinen Fall. Ich kann gut damit leben. Aber es berührt mich nicht.

Wenn Sie sich die alten Zeiten der Callas oder der Sutherland vorstellen: Diese Damen müssen sich doch gehasst haben. Deren extravaganter Charakter glich jenen der Rollen, die sie auf der Opernbühne sangen. Ist unsere Opernwelt im Vergleich dazu nicht sehr öde geworden? Jeder ist nett und freundlich…

(lacht) Ja, natürlich, es ist heute total anders! Schauen Sie mal: Meinen Auftritt bei Präsident Obama habe ich mir später im Fernsehen angeschaut. Anna Netrebko saß im Publikum und hat erst geweint und dann applaudiert. Ich erinnere mich noch an unsere erste Begegnung, das war ganz am Anfang ihrer Karriere. Anna kam damals zu allen meinen Auftritten und sagte mir immer wieder, dass sie so werden wolle wie ich. Ein anderes Beispiel ist meine Beziehung zu Renée Fleming. Wir haben fast zur selben Zeit an der MET angefangen. Vielleicht enttäusche ich Sie jetzt, wenn ich sage, dass wir wirklich gute Freunde sind. Wir wissen es beide sehr zu schätzen, dass wir tun können, was wir so sehr lieben. Ich denke, dass das auch der Grund dafür ist, dass wir nett miteinander umgehen. In Wahrheit sind wir doch eine kleine Familie. Eine kleine Familie mit sehr guten Familienmitgliedern. Es gibt schließlich nur wenige Sängerinnen, die dieselben Rollen singen wie ich. Deswegen müssen wir uns gut verstehen. Aber auch mit den anderen Sängern gibt es ein gutes Verhältnis. Rolando Villazón, zum Beispiel. Ich frage ihn immer, wie es ihm geht, ob er genug auf seine Gesundheit achtet. Wenn es ihm gut geht, geht es mir auch gut. Diesen Zusammenhalt hat auch mein Mann Roberto erleben dürfen. Als diese Sache an der Mailänder Scala geschah, haben ihn alle seine Kollegen und Freunde angerufen und ihre Unterstützung angeboten. Das ist wirklich die Wahrheit! Ich kann Ihnen leider keine andere Geschichte als diese erzählen.

Was hat Sie so stark gemacht, auch einmal „nein“ zu sagen zu einem Regisseur, der etwas von Ihnen verlangt, was Sie nicht machen wollen?

Ich bin einfach nicht für Experimente zu haben. Ich bin nicht das kleine Mäuschen, das zu allem „Ja und Amen“ sagt. (lacht) Ehrlich gesagt, gefallen mir die modernen Produktionen auch nicht besonders. Diese ganzen modernen Inszenierungen sind doch nach einem Jahr schon wieder überholt und Vergangenheit. Klassische Inszenierungen dagegen büßen ihre Aktualität auch nach Jahren nicht ein.

Was glauben Sie, in welche Richtung die Oper sich in der Zukunft entwickeln wird?

Gott sei Dank gibt es ja nicht nur diese modernen Dinge. Jeder kann also seinen gesunden Menschenverstand einschalten und abschätzen, was gut ist und was nicht. Ein Beispiel dazu aus meiner letzten Saison: Ich habe die Adriana Lecouvreur in Covent Garden gespielt. Dafür habe ich eine neue Inszenierung von Faust an der MET abgesagt. Und ich bin froh darüber, dass ich mit meiner Entscheidung richtig lag. Denn Faust wird sicher nicht woanders gespielt werden in dieser Inszenierung. Aber mit der Adriana Lecouvreur werde ich nach Wien, nach Paris, nach San Francisco gehen. Diese Inszenierung will jedes große Haus zeigen. Wenn man etwas Modernes machen möchte, sollte man sich auch ein modernes Stück mit moderner Musik aussuchen. Warum sollte man dafür die Genies vergangener Tage missbrauchen? Ich bin gern bereit, für irgendwelche kreativen Dinge nackt auf der Bühne zu sein. Wenn man mir einen wichtigen Grund, die Noten und die Musik dazu gibt.

Können Sie sich vorstellen, in einer Verismo-Oper wie Tosca auch mal einen hässlichen Ton zu singen, um die Dramatik zu erhöhen? Oder ist Ihnen die Schönheit der Gesangslinie grundsätzlich wichtiger?

Haben Sie mich je in Tosca gesehen? Also ich schreie da nicht. Ich singe, ich spreche, aber ich schreie nicht. Eine Rolle, die das Schreien erfordert, würde ich nicht annehmen. Ich versuche immer zu singen, schließlich bin ich Opernsängerin. Wenn aber – bei mir oder einer anderen Sängerin – eine Note wie ein Schrei klingt, dann ist das vermutlich ein Ausrutscher. (lacht)

Wie beurteilen Sie, ob eine neue dramatische Rolle zu Ihnen passt oder nicht?

In den zwanzig Jahren meiner Karriere habe ich keinen einzigen Lehrer oder Coach gehabt. Alles, was ich in meinem Leben getan habe, habe ich aus eigener Überzeugung getan. Ich bin mein eigener Richter, mein eigener Lehrer, mein eigener Coach. Ganz allein ich bin dafür verantwortlich, was ich auf CDs und auf der Bühne singe. Ich frage nie nach, bei niemandem, sowohl im privaten Bereich als auch im Berufsleben. Ich hab eine Art Instinkt, der mich schon vor dem ersten Blick in die Noten wissen lässt, ob das meine Partie wird oder nicht. Ohne eine Note gesehen zu haben! In zwanzig Jahren lag ich nicht ein einziges Mal falsch! Selbst mein Mann Roberto, mit dem ich schon einige CDs aufgenommen habe, hat mich noch nie einen Ton außerhalb des Studios oder des Theaters singen gehört. C‘est la vie! C‘est ma vie! Mein Leben! (lacht) Das ist einfach die Wahrheit!