Daniel Barenboim ist ein wahrer Weltbürger. Er hat vier Staatsbürgerschaften und spricht fünf Sprachen fließend. Er ist Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden und der Staatskapelle in Berlin, wo er mit seiner Familie wohnt, und Musikdirektor der Scala in Mailand. Und seine freien Tage nutzt er dazu, als Pianist um die Welt zu reisen. In Hamburg spielte er die Liszt-Konzerte, die bereits auf CD erschienen, mit den Philharmonikern und Simone Young, die einst in Berlin seine Assistentin war.

Herr Barenboim, sind Sie ein Workaholic?

Nein. Musik ist für mich nicht Arbeit. Natürlich bin ich physisch ab und zu müde, das ist jeder, der nicht genug geschlafen hat. Aber mir gibt das Musizieren wahnsinnig viel Energie. Man kann Musik nutzen, um abzuschalten. Wenn man einen schweren Tag im Büro hatte oder beim Zahnarzt oder beim Steuerberater war, dann kommt man nach Haus, trinkt einen Whisky und legt eine CD ein, um das alles zu vergessen. Warum nicht? Aber ich glaube, Musik kann viel mehr. Man kann von der Musik vieles lernen über den Menschen. Zum Beispiel ist das Zusammenspiel von Disziplin und Leidenschaft für das Musizieren eine conditio sine qua non. Das gilt auch für unser Leben, auch wenn es schwer fällt. Wenn wir leidenschaftlich sind, wollen wir die Disziplin beiseite lassen. Oder nehmen Sie die Beschäftigung mit dem Tod. Da geht es um Dimensionen, die wir als Menschen nicht fassen können. Wenn ein Musikstück zu Ende ist, ist es zu Ende. Wenn der Klang aufhört, ist er tot. Die Beschäftigung mit Musik bereichert enorm.

Dennoch: Wie schaffen Sie es, Simon Boccanegra zu dirigieren und am nächsten Nachmittag bereits den Lohengrin?

Dann werde ich eben nicht bis nachts um drei mit Freunden feiern, sondern früher ins Bett gehen. Aber das ist für mich kein Opfer, weil mir das andere wichtiger ist.

Und zwischendurch müssen Sie auch noch üben.

Wissen Sie, ich habe mein erstes Konzert im August 1950 gegeben, ich spiele seit 60 Jahren Klavier auf der Bühne. Von diesen 60 Jahren hatte ich 40 Jahre lang keine Lust zu üben. Es war mir eine Last – es gab vieles, was ich lieber getan hätte. Aber inzwischen habe ich gelernt, das Üben zu genießen. Heute früh zum Beispiel hatte ich frei. Ich war zu Hause und habe es richtig genossen, Chopin zu üben. Ich weiß, bei Chopin kommt vieles von Bach und etwas von Mozart, man kennt seine Vorliebe für Bellini, er führt über Liszt weiter zu Wagner usw. Bei einer Probe zu Simon Boccanegra habe ich mal gedacht: Mein Gott, das ist fast wie Verdi. Ich hatte in meinen Ohren noch einige Phrasen und da sah ich plötzlich eine Verbindung zwischen Chopin und Verdi, die ich nie gesehen hatte. Das macht mir Freude.

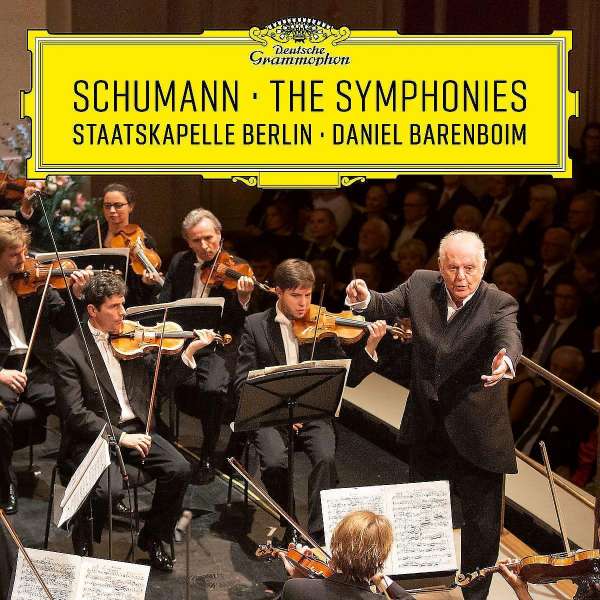

Sie sind seit 1991 Chefdirigent der Staatskapelle Berlin, seit 2000 auf Lebenszeit…

Ich verhandle gerade über eine Verlängerung. (lacht)

Können Sie sich wirklich vorstellen, bis an Ihr Lebensende Chefdirigent der Staatskapelle zu bleiben?

Im Moment kann ich mir nichts anderes vorstellen. Die Tatsache, dass das Orchester mich auf Lebenszeit gewählt hat, berührt mich zutiefst und macht mich sehr glücklich. Ich bin bereit dazu. Aber die Kollegen müssen sich keine Sorgen machen, dass ich einmal eine Last werde, wenn sich eine Ermüdung einstellen sollte. Ich fühle mich moralisch und künstlerisch gebunden, aber ich hänge nicht an der Stelle.

Warum dirigieren Sie kaum noch andere Orchester?

Die Staatskapelle ist eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen musikalischen Lunge. Sie atmet die Musik gemeinsam. Wenn ich einen Auftakt gebe, weiß ich, dass das Orchester in diesem Moment die gleiche Vorstellung davon hat, wie der erste Akkord klingen soll. Und wir arbeiten fortwährend an einer stilistischen Erweiterung, wir bleiben nie stehen. Das ist anders, wenn ich als Gast dirigiere. Ich fühle mich willkommen und bin gern da und mache mein Konzert, so gut ich kann. Aber das Ziel ist eben, nach fünf gemeinsamen Proben ein gutes Konzert zu spielen. Wenn ich das gleiche Programm mit der Staatskapelle erarbeite, dann denke ich an unser gemeinsames Leben. Jedes musikalische Problem wird nicht nur gelöst im Hinblick auf das Konzert. Wenn wir eine Tschaikowsky-Sinfonie erarbeiten, kann uns das nützen, wenn wir vielleicht ein Jahr später Pique Dame spielen. Da brauchen wir dann diese spezifische Qualität wieder. Deswegen dirigiere ich so selten als Gast.

Aber Sie brauchen auch die Abwechslung. Sie kommen nach Berlin, geben unglaublich viele Konzerte und sind dann wieder weg – nach Mailand oder anderswo.

Ich spiele sehr, sehr gerne Klavier, und ich möchte immer weiter spielen. Ich dirigiere fast gar nicht als Gast, ab und zu mal bei den Berliner und den Wiener Philharmonikern, aus einer langen Verbundenheit heraus. Aber sonst überhaupt nicht. Ich reise, um Klavier zu spielen.

Sie haben als Pianist und als Dirigent enorm viele Schallplatten eingespielt. Gibt es einen Komponisten oder einen Bereich im Repertoire, zu dem Sie keinen Zugang finden?

Ja, aber das möchte ich Ihnen nicht verraten. (lacht) Es gibt auch Dinge, die mich nur eine gewisse Zeit faszinieren. Als ich Jacqueline du Pré kennen gelernt habe, hat sie das Elgar-Konzert so unglaublich gespielt, dass ich in die Welt von Elgar eingetaucht bin. Ich habe beide Sinfonien dirigiert, die sinfonischen Dichtungen, die Liederzyklen und und und. Das würde ich heute nicht mehr machen, ich spüre die Notwendigkeit nicht. Wenn mich ein Komponist interessiert, dann muss ich alles kennen, was er geschrieben hat, und es gespielt haben, um alles zu verstehen. Dann kann ich sagen, ich muss mich nicht weiter mit ihm beschäftigen. Und es gibt andere Komponisten, da weiß ich, die werden mich mein Leben lang begleiten, Mozart, Beethoven, Wagner, auch Boulez.

Beschäftigen Sie sich dann auch mit der Persönlichkeit des Komponisten?

Das hat nichts zu tun mit den musikalischen Fragen. Was steckt in diesen acht Takten? Was sind die Zusammenhänge? Wie ist die Beziehung zwischen der Melodie, der Harmonie, dem Rhythmischen? Was passiert da? Die Antworten findet man in der Partitur, nicht in der Literatur.

Gibt es bei Ihnen Tage ohne Musik?

Ach ja, doch. Ich war mit meiner Frau vor einigen Jahren zehn Tage lang in der Antarktis, das war faszinierend. Ohne Klavier! Ich verrate Ihnen was, auch wenn Sie es nicht glauben werden: Ich bin eigentlich ein fauler Mensch! Das, was ich mache, mache ich, weil es mir so viel Freude bereitet. Wenn es Arbeit wäre, würde ich nicht die Hälfte davon machen. Als fauler Mensch kann ich es auch genießen, eine Zeitlang ohne Musik zu sein. Aber nicht sehr lang.

Hören Sie viel Musik?

Nein! Es würde mir nie in den Sinn kommen, zum Entspannen zu Hause eine CD einzulegen.

Sie haben die argentinische, die spanische, die israelische und die palästinische Staatsbürgerschaft. Wo ist Ihre Heimat, Ihr Zuhause?

Ich glaube, in unserem Jahrhundert kann man nicht nur, man sollte sogar mehrere Identitäten haben. Ich bin seit meiner Kindheit Argentinien sehr verbunden. Israel sowieso. Und Palästina auch, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass das israelische und das palästinensische Volk ein gemeinsames Schicksal haben. Damit muss man leben, es gibt keine militärische Lösung. Jerusalem ist politisch die Hauptstadt von Israel – das soll es bleiben. Jerusalem muss auch die Hauptstadt von Palästina werden. Aber geistig und kulturell gehört die Stadt allen drei Religionen und der ganzen Welt. Wenn Jerusalem das eines Tages wäre, dann wäre es ohne Zweifel mein Zuhause. Bis dahin ist Berlin mein Zuhause.