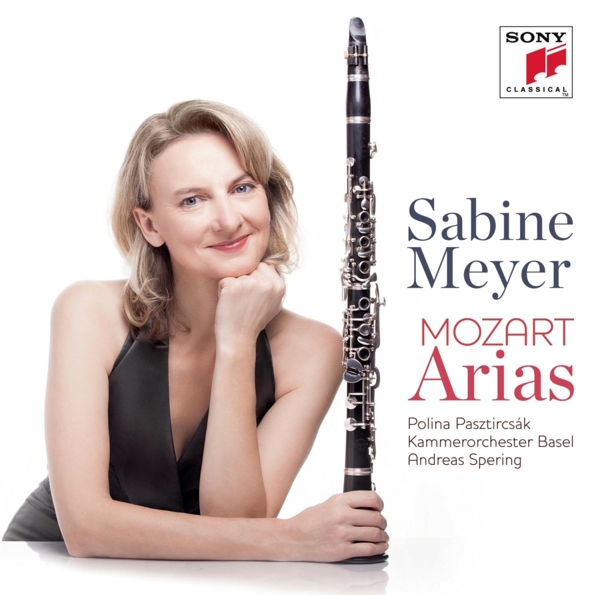

Sich selbst bezeichnet Sabine Meyer als Perfektionistin. Das schlägt sich in ihren Interpretationen, in der Wahl ihrer Instrumente – und in den Blättern für das Mundstück nieder. Bis zu vierzig Stück pro Monat stellt sie mit ihrem Ehemann, dem Klarinettisten Reiner Wehle, her. Höchstens zwei davon sind ihr zum Spielen gut genug.

Sie stehen seit fast fünfzig Jahren auf den Konzertpodien dieser Welt. Können Sie noch zählen, wie oft Sie Mozarts Klarinettenkonzert gespielt haben?

Sabine Meyer: Das kann ich. Mein Ehemann Reiner Wehle führt ja gerne Statistiken. Ich habe das Konzert vielleicht 550 oder 600 Mal gespielt. Also gar nicht so oft, wie man vielleicht denkt.

Eingespielt haben Sie das Werk kürzlich zum dritten Mal. Hören Sie hin und wieder Ihre älteren Aufnahmen?

Meyer: Nur gezwungenermaßen, wenn ich im Auto sitze und einen Klassiksender höre. Aber ich bin dann immer ganz furchtbar enttäuscht, weil ich glaube, dass ich im Konzert viel besser spiele. Ich brauche das Publikum.

Das hört sich überhaupt nicht so abgeklärt an, wie man es nach einer jahrzehntelangen Solistinnenlaufbahn vielleicht vermuten würde …

Meyer: Im Mozart-Konzert entdecke ich immer wieder Neues, weil es so in die Tiefe geht und ein unglaublich komplexes Werk ist. Es wird auch deshalb nie Routine, weil ich es schon sehr lange auf der Bassettklarinette spiele – auf dem Originalinstrument, für das Mozart das Konzert geschrieben hat. Das ist jedes Mal eine irre Herausforderung – körperlich, technisch und musikalisch sowieso –, verglichen mit dem Spiel auf der normalen Klarinette. Der arme Mozart würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er hören würde, wie oft sein Konzert heute auf der normalen Klarinette gespielt wird.

Ist diese herausfordernde Spielweise der Grund, weshalb das Instrument mehr als 200 Jahre lang nicht mehr gespielt wurde, bis Sie es wieder aus seinem Dornröschenschlaf geweckt haben?

Meyer: Das Problem ist die Überlieferung des Notenmaterials. Das Originalmanuskript ging verloren, und schon der Erstdruck war eine schlechte Bearbeitung für die normale Klarinette. Man weiß inzwischen zwar, dass das Original für Bassettklarinette geschrieben wurde, aber auf diesem Instrument ist das Stück um ein Vielfaches schwerer und unangenehmer zu spielen. Außerdem muss man dafür ein entsprechendes Instrument erwerben und Jahre damit zubringen, das Spiel einigermaßen zu beherrschen.

Inwieweit bringen Sie Ihre eigenen Vorstellungen ein, wenn Sie den Bau eines Instruments in Auftrag geben?

Meyer: Zusammen mit dem Instrumentenbauer versucht man immer, sein Instrument so herzurichten, dass man sich darauf wohlfühlt. Ich habe zum Beispiel viel Kammermusik mit Streichern – etwa die Quintette von Mozart, Brahms und Reger – auf einer Buchsbaumklarinette mit vergoldeten Klappen gespielt. Die hat ein ganz anderes Obertonspektrum und mischt sich wunderbar mit den Streichern. Weil die Klarinette auch viel leichter anspricht, ist das gerade für die Kammermusik ein Quantensprung.

Sie haben, genau wie Ihr Mann, in Hannover bei Hans Deinzer studiert. Welche Aspekte seines Unterrichts haben Sie am meisten geprägt?

Meyer: Früher spielte man die Klarinette in Deutschland sehr gerade. Hans Deinzer hat das Klarinettenspiel revolutioniert. Er kam vom Jazz, hat viel Neue und Alte Musik gespielt und uns durch eine gute Haltung und lockere Technik eine unglaubliche Flexibilität im Klang vermittelt. Dabei orientierte er sich an der menschlichen Stimme. Diesen ganzheitlichen Ansatz haben wir später auch an unsere eigenen Studenten weitergegeben.

Nach Ihrem Studium spielten Sie im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dann holte Herbert von Karajan sie ein Jahr lang zu den Berliner Philharmonikern. Danach konzentrierten Sie sich auf Ihre Laufbahn als Solistin. Hatten Sie von Anfang an die Möglichkeit in Betracht gezogen, solistisch zu arbeiten?

Meyer: Ich wollte nie Solistin werden. Das Repertoire für Klarinette ist ja viel begrenzter als jenes für Pianisten oder Streicher. Ich hatte aber das große Glück, dass schon kurz nach dem Studium meine Zusammenarbeit mit der Konzertdirektion Schmid in Hannover begann, bei der ich bis heute unter Vertrag stehe. Deren Mitarbeiter haben behutsam meine Karriere begleitet und geleitet.

Ein mutiger Weg. Anfang der 1980er-Jahre waren Solo-Klarinettisten noch eine Ausnahmeerscheinung.

Meyer: Ich habe ja auch viele Konzerte mit Kammermusikensembles gegeben. Bald ließ sich die Anzahl der Termine mit unserem Familienleben nicht mehr vereinbaren. Als unsere Kinder Simon und Alma zur Welt kamen, wollte ich nicht mehr länger als zehn Tage am Stück unterwegs sein. Ich habe dann maximal fünfzig Konzerte im Jahr gespielt. Später kam noch die Professur in Lübeck dazu.

Sie haben auch viel Neue Musik gespielt. War das eine Flucht nach vorne, weil das Repertoire für Solo-Klarinette begrenzt ist?

Meyer: Ich fand es immer wichtig, in Kammermusikprogrammen Neue Musik zu spielen, und wir haben nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das Publikum möchte gefordert werden. Trotzdem hat Neue Musik es immer noch sehr viel schwerer als zum Beispiel die moderne bildende Kunst.

Sie haben sich auch immer wieder Seitensprünge in den Jazz erlaubt. Waren das Affären oder echte Liebesbeziehungen?

Meyer: lch höre wahnsinnig gerne Jazz. Mein Vater war Pianist und Klarinettist und konnte sehr gut improvisieren. Das konnten mein Bruder und ich nicht. Wir haben aber versucht, stilistisch in diese Richtung zu gehen und in den 1990er-Jahren mit dem Klarinettisten Eddie Daniels tolle Projekte und Tourneen gemacht.

Ausflüge in den Jazz gab es auch mit dem Trio di Clarone, das Sie 1983 mit Ihrem Ehemann Reiner Wehle und ihrem 2019 verstorbenen Bruder Wolfgang Meyer gegründet haben …

Meyer: Angefangen haben wir mit drei Bassetthörnern. In großen Sälen, wo es damals nur Reihen für Klavier, Streichquartette und Klaviertrios gab, spielten wir auf diesen kaum bekannten Instrumenten Mozart-Divertimenti und Harmoniemusiken. Die Leute waren begeistert.

Wo sehen Sie – Mozart einmal ausgenommen – den Kern Ihres solistischen Repertoires?

Meyer: Ich habe vorwiegend klassisches Repertoire gespielt und vielleicht zu wenig neue Konzerte – abgesehen von Márton Illés’ tollem Klarinettenkonzert „Re-akvarell“. Schwierig finde ich, wenn man keinen normalen Ton mehr spielen, sondern nur Geräusche produzieren oder im irrsinnigen Tempo durch die verschiedenen Lagen springen soll. Das hat mit klassischem Klarinettenspiel nichts mehr zu tun.

Ende des Jahres wollen Sie Ihre Karriere beenden. Was gab Ihnen den Anstoß zu so einem deutlichen Schlussstrich?

Meyer: Ich finde, man muss aufhören, wenn man es noch kann und wenn man sich noch gut fühlt auf der Bühne. Das tue ich. Ich habe nach wie vor eine wahnsinnige Energie und Spaß am Spielen. Aber die Mundmuskulatur baut ab. Das ist ganz natürlich. Und fast fünfzig Jahre sind eine unglaublich lange Zeit. Da gab es auch viele Entbehrungen. Ich werde das Reisen und das Hotelleben nicht vermissen.

Aber die Klarinette vielleicht. Werden Sie privat noch spielen?

Meyer: Vielleicht mit den Enkelkindern, wenn eines Interesse zeigt. Ich selbst werde höchstens Klavier üben, auf das Pferd steigen und im Garten graben. Für all die Sachen, die für die Finger nie so günstig waren, habe ich dann endlich mehr Zeit.