Nur etwas mehr als ein halbes Jahrhundert trennen die drei Werke, die die Symphoniker Hamburg in der Laeiszhalle spielten. Doch die Welten, in denen sie entstanden, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Richard Strauss’ Tondichtung „Don Juan“ erblickte 1889 am Weimarer Hoftheater das Licht der Welt. Das Dreikaiserjahr war vorübergegangen, Wilhelm II. begann seine dreißig Jahre währende Regentschaft, die Sorgen waren erträglich, man neigte zu Selbstherrlichkeit und Übermut.

Ernest Blochs Hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester „Schelomo“ entstand in einer Zeit, als Leben und Regentschaft Wilhelms II. sich dem Ende zuneigten und die Menschen allmählich gewahr wurden, dass der Erste Weltkrieg beispielloses Leid bringen würde. Die Rhapsodie war Teil von Blochs „Jüdischem Zyklus“, in dem der Schweizer Komponist weder ethnologische Nabelschau noch religiös motivierte Musikarchäologie betreiben, sondern vielmehr einen hebräischen Geist hör- und erlebbar machen wollte. Uraufgeführt wurde das Werk in New York, weit entfernt von jenem Antisemitismus, der die Welt alsbald in die Katastrophe führen sollte. Die war bereits in vollem Gange, als Sergej Prokofjew 1944 seine fünfte Sinfonie schrieb, die Anfang 1945 in Moskau erstmals erklang – buchstäblich mit Kriegslärm im Hintergrund.

Sucht emotionale Extreme: Han-Na Chang

Es war also, gelinde gesagt, eine Herausforderung, diese drei Werke zu einem stimmigen sinfonischen Konzert zu vereinen. Han-Na Chang als Erste Gastdirigentin der Symphoniker nahm die Herausforderung an und löste sie ganz wunderbar, indem sie einen Abend des Erzählens gestaltete. Das wiederum war naheliegend, denn „Don Juan“ und „Schelomo“ („Salomon“) haben ohnehin sagenhafte beziehungsweise religiöse Figuren zum Sujet. Han-Na Chang oszillierte zwischen den emotionalen Extremen – beherzt, bisweilen übermütig, doch auch das ist absolut angebracht, gerade bei der sinfonischen Dichtung, die ein 26-jähriger Strauss im frühadoleszenten Stadium schrieb: dramatisch, leidenschaftlich, fiebrig, aber eben auch kantilenenhaft, zärtlich, liebevoll, zerbrechlich.

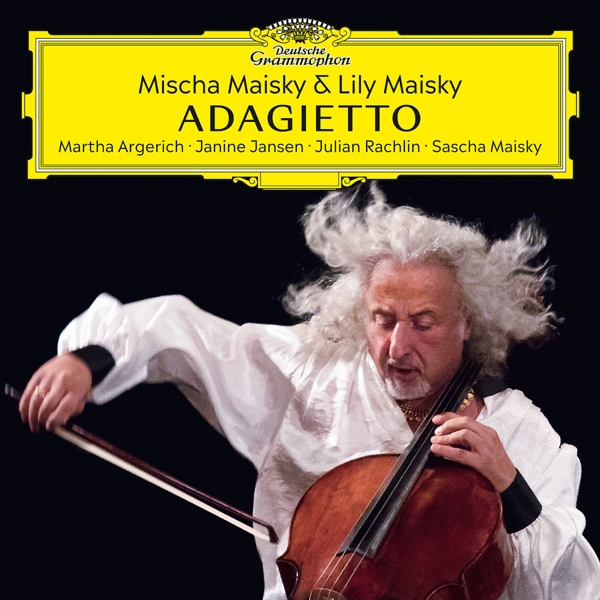

Der Tonfall wechselte abrupt bei Bloch mit Mischa Maisky, dem derzeit größten Geschichtenerzähler am Cello, der so durchdringend sein Forte auf der C-Saite gestalten kann, der aber vor allem so betörend deklamatorisch durch die Melodien streicht, mal wehklagend, mal Unheil verkündend, mal das Idyll preisend. Auch Maisky eilt mit den Symphonikern fast schon erratisch durch die emotionalen Register, die feinen Zwischentöne pflegend, das Extreme nicht scheuend. Ins Rauschhafte und Groteske übersteigern die Musiker dann die Achterbahnfahrt der Stimmungen bei Prokofjews Fünfter, streckenweise mit großer Lust am Derben, am Morbiden. Man befindet sich eben im Weltkrieg. Zum Glück nur musikalisch.