Sein oder Nicht-Sein, das ist beim Bregenzer Spiel auf dem See die einfache Frage: Sonne oder Regen. Denn von den 6855 Menschen, die draußen auf der Tribüne Platz finden, um in diesem und dann erneut im nächsten Jahr unter freiem Himmel die tränentreibende Tragödie von Puccinis „Madame Butterfly“ zu erleben, kann im Falle schlechten Wetters in der Alternativspielstätte des angegliederten Festspielhauses nur rund ein Viertel Platz finden. Der Rest geht heim und hofft auf freie Plätze bei einer späteren Vorstellung. Die Nachfrage freilich ist enorm, für die Aufführungen bis zum 21. August gibt es nur noch wenige Plätze. Zur Premiere passierte dann das, was Intendantin Elisabeth Sobotka durch Stoßgebete zum Wettergott tunlichst verhindern möchte: Die Vorstellung musste wegen schlechter Witterung abgebrochen werden, das Finale mit dem Selbstmord der Butterfly konnten nur die Besitzer der teuersten Plätze in der halbszenischen Indoor-Variante mitkriegen, alle weiteren Melomanen müssen eine Erstattung des Kartenpreises beantragen.

Im Bodensee-Idyll

Weit mehr Glück hatten nun all jene, die eine der weiteren Premieren im Kalender stehen hatten. Denn die enge Taktung von täglichen Vorstellungen mit nur einem freien Montag bedingt, dass für alle Hauptrollen gleich drei Sängerbesetzungen vorgesehen sind, die entsprechend alternieren. So lag nun in der ersten Aufführung der dritten Besetzung sehr wohl noch die Spannung einer ersten Nacht in der Luft. Der Bodensee indes gab sich als ein sanftmütig plätscherndes Idyll, und der Sonnenuntergang geriet so traumhaft und garantiert regenfrei, als wollte er die Klischees eines extraromantischen Bilderbuchs erfüllen. Böse Kritiker-Stimmen behaupten, dass auch die Inszenierung sich japanischer Stereotypen verschreibe und wenig Neues zum Clash der Kulturen von Amerika und Japan zu bieten habe. Das kann man aber auch anders sehen.

Wenn 300 Tonnen den Anschein des Federleichten erzeugen

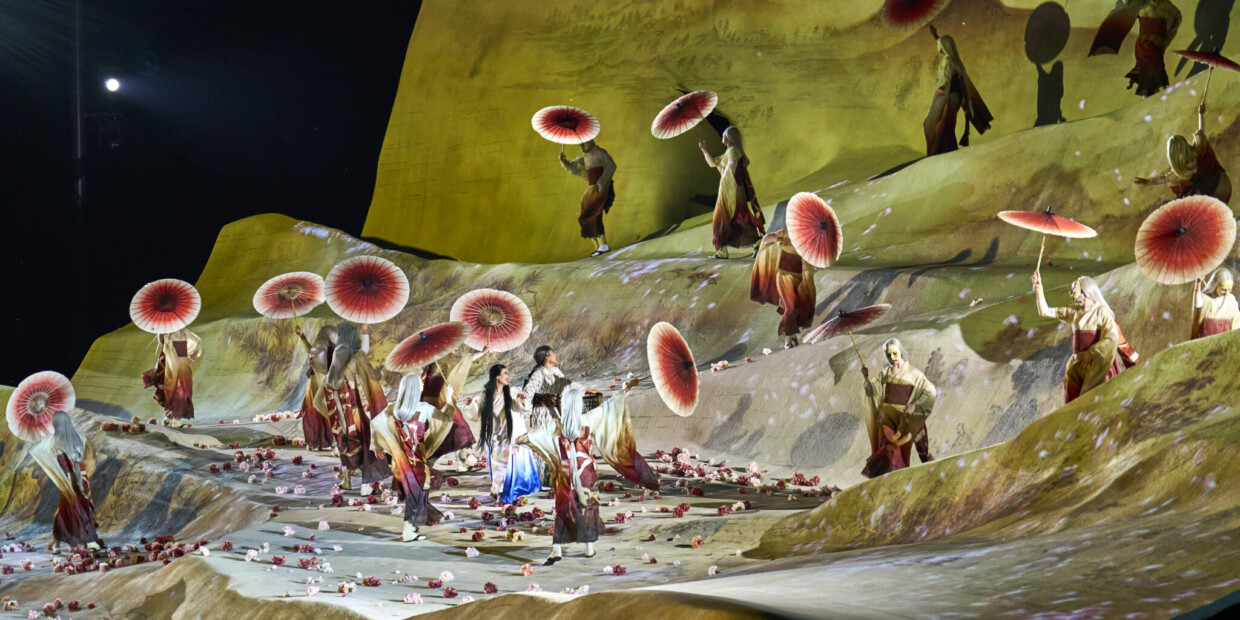

Denn das eine zentrale Bühnen-Signet, von denen die große Opern Air-Inszenierung der Bregenzer Festspiele nun einmal lebt, bietet bei dieser Neuinszenierung durch den Zürcher Opernintendanten Andreas Homoki eben sehr viel mehr als den spektakulären wie spektakelnden Einmaleffekt fürs Auge, der sich über die zwei Stunden Spieldauer alsbald abnutzt und nur durch weitere zündende Effekte wiederbelebt werden kann. Was Bühnenbildner Michael Levine da nun auf die Seebühne gewuchtet hat, wiegt zwar stolze 300 Tonnen, doch es erzeugt den Anschein des Federleichten, handelt es sich doch um die Illusion einer überdimensionalen japanischen Papiermalerei. Die darauf ganz fein gezeichnete Gebirgslandschaft ist dabei immer auch Seelenlandschaft, mithin Abbild des reichen, über die Jahrtausende durch ihre Kultur tradierten Innenlebens der Cio-Cio-San. Diese Intimität ist zwar objektiv ins Gigantische einer enormen Bühneninstallation übersetzt, doch bewahrt sie sich den Zauber eines genuinen Seelenraums. Dies an sich ist bereits eine enorme Innovation des auf das Große und Gigantische abonnierten Festivals am Bodensee. Es knackt indes auch eine grundlegende Herausforderung des Stücks, wird so doch das japanische Kolorit, das Puccini sich als Europäer imaginierte, vom (Pseudo)-Naturalistischen und Klischeehaften ins stilisiert Sublimierte transzendiert. Die am Kabuki Theater orientierten Kostüme von Antony McDonald stärken diese Sicht, die das alte Japan als mythisch utopischen Raum beschwört. Homoki und sein Team brauchen keine kritisch hinterfragende Regietheater-Attitüde, sie wagen Puccini für Poesiebegabte.

Phallische Geste der Eroberung

Den Einbruch einer fremden neuen Welt – der Amerikanischen – in diesen ewig wirkenden Raum kennzeichnen sie sehr wohl mit den Gesten der Eroberung und der Zerstörung. Mit Pinkertons Auftritt bricht die US-Flagge an einem phallischen Fahnenmast durch das zarte Papier, bohrt sich mit eindeutig zweideutigem Besitzanspruch gen Himmel. Demgegenüber stehen die behutsam schreitenden Gesten einer Tänzergruppe, die sich in ihren weiß-beigen Kostümen direkt an das poesietrunkene Papier anschmiegen. Es könnten Priester sein, jedenfalls Vertreter des alten Japans, jener Ahnen, deren Kraft Butterfly alias Cio-Cio-San so stark in sich spürt.

Der poetische Papierraum entfaltet seine Bildmacht

Den wechselnden Gefühlszuständen der Titelfigur von Hoffen, Bangen, Warten und totaler Enttäuschung folgend taucht Franck Evin in seinem Lichtdesign den poetischen Papierraum in immer neue Farbvaleurs. Der Einheitsraum erschöpft sich nicht, seine Bildmacht entwickelt über den Abend magische Spannung. Auch sängerisch lebt diese „Madame Butterfly“ von der Differenzierung und weniger von der dramatischen Überwältigung. Celine Byrne gibt eine verblüffend lyrische, verletzlich anrührende Cio-Cio-San, der Charakter ihres Soprans ist mehr Liù als Tosca. Der famose Tenor von Otar Jorjikia (Pinkerton) schmiegt sich ideal an ihre Stimme. Er hat, für Puccini perfekt, herrlichen Schmelz, Legatoeleganz und jenes einschmeichelnde Moment, das dem großen Duett des Paars am Ende des ersten Akt eine Gefühlswahrheit beschwert, die zwar nicht von Dauer, aber doch vom Zauber des erfüllten Augenblicks ist. Yngve Søberg steuert seinen warm timbrierten Sharpless-Bariton bei, Aytaj Shikhalizada ihren dunklen Mezzo als anteilnehmende Dienerin Suzuki. Die Wiener Symphoniker dirigiert Yi-Chen Lin packend und pathosvermeidend. Die Soundanlage, die das Orchester aus dem Festspielhaus zuspielt, bewährt sich und fällt allenfalls durch eine gewisse Bass-Lastigkeit auf.

Kluge Kontextualisierung im Konzert der Wiener Symphoniker

Ihre Klasse beweisen die Wiener Symphoniker im besonderen im Konzert am Folgetag, in dem sie – dramaturgisch konzeptionell bestechend – die Festspielthemen kontextualisieren. Eine echte Entdeckung ist hier das „Konzert für Koto und Orchester“ der 1971 geborenen Komponistin Malika Kishino. Die Koto, der Zither verwandt, evoziert unter den Händen ihrer Meisterin Naoko Kikuchi irisierend meditative Klangwelten zwischen Archaik und Avantgarde. Zwischen Zupfen und Kratzen, Streichen und Streicheln und im kollegialen Dialog mit Harfe, Solo-Kontrabass, Flügel und Celesta sowie einer reichen Schlagwerkgruppe ermöglicht Malika Kishino durch die Originalität ihrer Kunst ein gleichermaßen fassliches wie aufregend fremdes Musikerleben, für das sie die maximale Versenkung als Ziel ausgibt. Maestro Enrique Mazzola dirigiert die Wiener Symphoniker in Hochform, die mit Tschaikowskys „Sturm“-Fantasie nach Shakespeare und Schostakowitsch‘ „Symphonie Nr. 10“ begeistern.

Bregenzer Festspiele

Puccini: Madame Butterfly

Yi-Chen Lin (Leitung), Andreas Homoki (Regie), Michael Levine (Bühne), Antony McDonald (Kostüme), Franck Evin (Licht), Luke Halls (Video), Lucy Burge (Choreographie), Celine Byrne, Aytaj Shikhalizada, Otar Jorjikia, Yngve Søberg, Michael Laurenz, Patrik Reiter, Levente Páll, Sabine Winter, Unnsteinn Árnason, Aurel Boss, Wiener Symphoniker