Wenn man in diesem Jahr die Jahrhunderthalle in Bochum ansteuert, stellt man fest, dass das angepflanzte Wäldchen davor wieder ein Stück gewachsen ist, immer noch weiter am Areal gebaut wird. Den Platz vor dem Prachtgemäuer aus einer anderen Epoche ziert diesmal Katja Auflegers Installation „The Huddle“ (drei Bagger). Nach unsichtbarer Regie klappern sie mit ihren hochgereckten Schaufeln so einer Art Begrüßungsapplaus für die Besucher der aktuellen Eröffnungspremiere. Die imposante Jahrhunderthalle ist längst in ihrem zweiten Leben angekommen. In den Tiefen ihrer Seele aus Stahl, Glas, Stein und Geschichte dürfte es dem Erfinder dieses einzigartigen Sommerfestivals an vielen Orten einer Region, Gerard Mortier, in Dankbarkeit gedenken. Die Politik in NRW ist sich zumindest der Strahlkraft des Besonderen bewusst. Für jeden Regierungschef des Landes ist die Eröffnung ein Pflichttermin – der Neue im Amt muss freilich noch ein wenig üben, um Kulturaffinität mit lockerer Selbstverständlichkeit verbal aus dem Ärmel zu schütteln.

Die Titel-Poesie wird eigenwillig eingelöst.

Die Begrüßungsbagger draußen sind – als männliches Klischee versteht sich – ein aparter Kontrast zur Frauenpower drinnen. Barbara Frey ist die aktuelle Dreijahresintendantin und Elisabeth Stöppler (im Bunde mit ihrer Dramaturgin Barbara Eckle) die Regisseurin und Erfinderin dieser Eröffnungskreation, zu deren Titel-Poesie „Ich geh unter lauter Schatten“ man nichts finden dürfte, was auf Musiktheater deutet. Ist es aber trotzdem. Wenngleich recht ungewöhnlich und eigenwillig, ohne eine richtige Handlung oder nachvollziehbares Personal mit ebensolchen Konflikten. Was auf dem (recht umständlich handhabbaren) Programmzettel mit „Musiktheater / Kreation“ bezeichnet wird, trifft das ganz gut, was man in einhundert pausenlosen Minuten in der diesmal völlig überhitzen Halle miterlebt.

Es geht um die Schwelle vom Leben zum Tod.

Bei dem, was dahintersteckt, kommen natürlich auch Männer zum Zuge. In dem Falle vier Vertreter der Komponisten-Moderne aus den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Es sind Giancinto Scelsi (1905-1988), Gérard Grisey (1946-1998), Claude Vivier (1948-1983) und Iannis Xenakis (1922-2001). Den roten Faden für den besonderen Abend liefern die „Quatre chants pour francir le seuil“, die Grisey in seinem letzten Lebensjahr komponiert hat. In diesen „vier Gesängen, die Schwelle zu übertreten“, geht es um die Schwelle vom Leben zum Tod. Exzellent gesungen werden sie von vier Frauen: Sophia Burgos singt „Der Tod des Engels“, Kerstin Avemo „Der Tod der Zivilisation“, Kristina Stanek „Der Tod der Stimme“ und Caroline Melzer „Der Tod der Menschheit“.

Ein imposantes Raumchaos

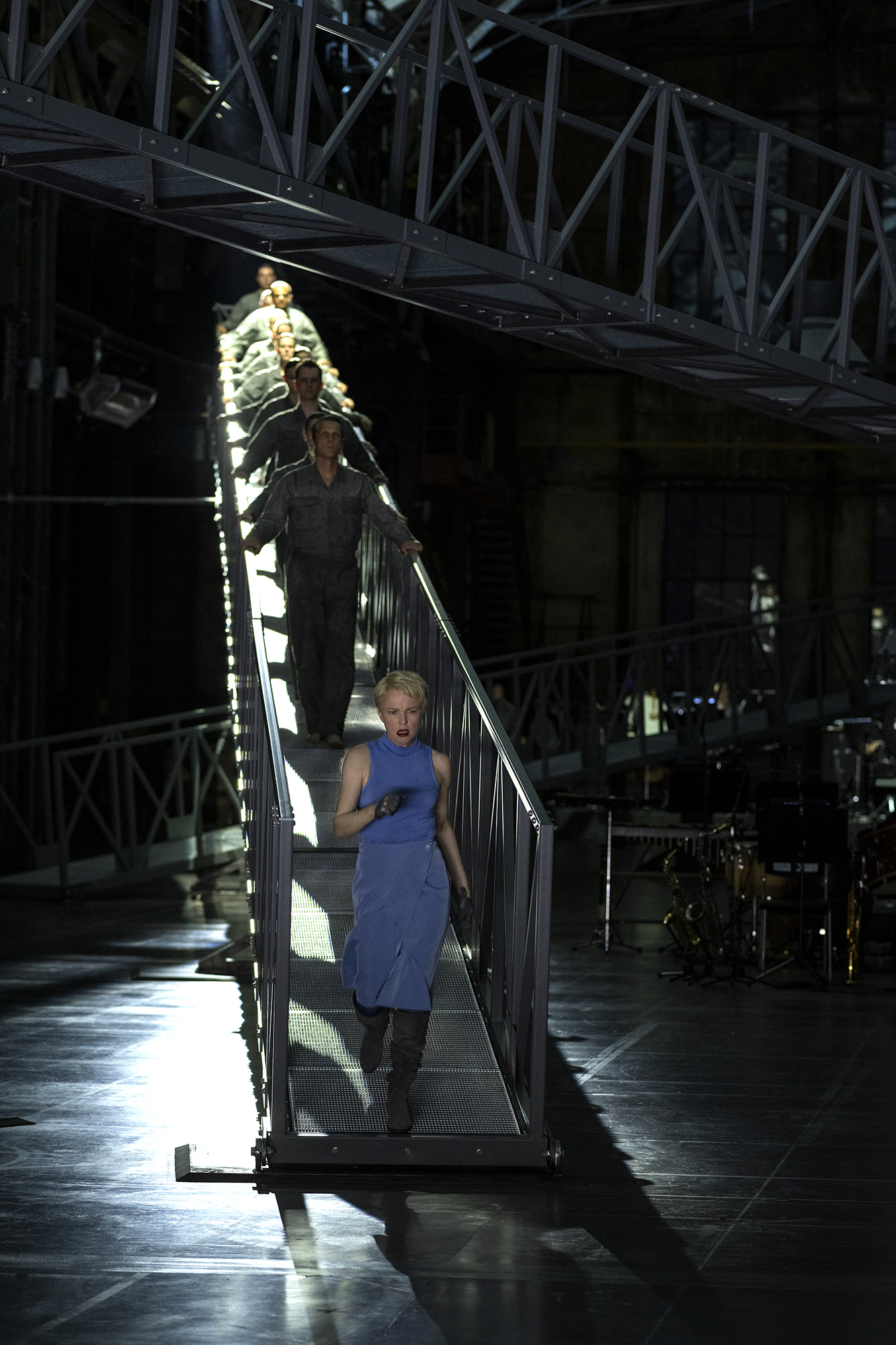

Ihre Bühne dafür bildet jeweils einer der wuchtigen Metallstege, die Bühnenbildner Hermann Feuchter von den Seiten auf den Boden anlegen lässt, gerade so, als wollte die Halle sich als Bau verabschieden. Es ist ein imposantes Raumchaos, das so entsteht. Dabei mag sich jeder selbst seinen Reim darauf machen, was das Aufwärts- oder Abwärtsschreiten bedeuten mag, wenn auf die eine oder andere Art vom Tod gesungen wird. Die Bühne oder besser die Rauminstallation ist jedenfalls ein Coup für sich.

Dämmriges Schwanken

Die Jahrhunderthalle war in den Jahren, seit sie zur Festspielzentrale avanciert ist, schon oft die Hülle für die verschiedensten Spielarten von Bühnen. Hier ist sie mal nicht nur Gastgeber, sondern selbst zu Gast bei sich. Inklusive der raffinierten Lichtregie von Ulrich Schneider, die auch die Dachverglasung für ein Pseudotageslicht nutzt. Das Dämmrige überwiegt aber, schwankt gleichwohl, wie die Temperatur der Musik, mal mehr, mal weniger in die eine oder die andere Richtung. Ganz für sich steht die Wirkung der Jahrhunderthalle, wenn die Gesänge von Zwischenspielen unterbrochen werden. Schon zum Auftakt flutet Scelsis „Okanagon“ (1968) für Harfe, Kontrabass und Tam-Tam, von der am weitesten von der Zuschauertribüne entfernten Ecke aus den ganzen Raum. Dann erst bemerkt man die Menschen. Viviers „Glaubst du an die Unersterblichkeit der Seele“ hat sogar einen makabren biographischen Hintergrund, wurde er doch selbst von einem Stricher ermordet. Griseys „Tempus ex machina“ ist ein imponierend eskalierendes Stück für ein halbes Dutzend Schlagzeuge, und mit Xenakis’ „Units“ sind es zwölf gemischte Stimmen, die Furore machen und aus der eher melancholischen Grundstimmung ausbrechen.

Festspieladäquate musikalische Umsetzung

Diese sensible Kombination so verschiedener, fürs Konzertpodium, aber nicht für die Bühne und schon gar nicht als ein Stück gedachter Kompositionen, führt sie gleichwohl in eine neue theatralische Qualität, die wie maßgeschneidert für diesen Raum und dieses Festival wirkt. Hinzu kommt natürlich die festspieladäquate Umsetzung, die nicht nur den singenden Protagonisten, sondern auch dem ChorwerkRuhr (Einstudierung: Béni Csillag) und den Musikern des Klangforum Wien unter der Leitung von Peter Rundel zu verdanken ist. Dass nicht alle Fragen und Bezüge am Ende jedem völlig klar werden, ist bei ungewöhnlichen szenischen Versuchen nicht verwunderlich, noch dazu, wenn sie die Übergänge zwischen Leben und Tod umkreisen. Den Anspruch der Ruhrtriennale, das Außergewöhnliche mit genreübergreifenden Mitteln zu bieten, ist diese Auftaktveranstaltung des aktuellen Jahrgangs mit diesem Gehen unter lauter Schatten allemal gerecht geworden.

Ruhrtriennale

Grisey / Vivier / Xenakis / Scelsi: Ich geh unter lauter Schatten

Peter Rundel (Leitung), Elisabeth Stöppler (Regie), Hermann Feuchter (Bühne), Susanne Maier-Staufen (Kostüme), Thomas Wegner (Sound Design), Ulrich Schneider (Licht Design), Barbara Eckle (Dramaturgie), Sophia Burgos, Kerstin Avemo, Kristina Stanek, Caroline Melzer, Eric Houzelot, Leonhard Reso, Chorwerk Ruhr, Klangforum Wien