Ein Zimmer, ausgekleidet mit graugrüner Tapete. Darin drei in Leinen gehüllte Objekte. Eine einzelne Glühbirne hängt von der Stuckdecke im Bühnenraum der Berliner Staatsoper Unter den Linden herab und taucht ihn in diffuses, gelbliches Licht. Alles scheint bereit, im Staub der Vergessenheit zu verschwinden. Doch Diener Clov ist da. Mehr humpelnd als gehend offenbart er die verborgenen Figuren: seinen im Rollstuhl sitzenden Herrn Hamm sowie dessen Eltern Nell und Nagg, die bei einem Radunfall ihre Beine verloren haben und seitdem in Mülltonnen hausen. Die Szenerie ist grotesk, doch birgt sie sowohl klagende Verzweiflung als auch ein absurdes Lachen, weil ohnehin nichts mehr zu ändern ist. Alle warten auf das Ende – auf Irgendetwas. Die Stoßrichtung des Werks ist damit klar: eine Hommage an die Absurdität.

Die Welt des Absurden

Samuel Beckett, berühmt als Schöpfer von „Warten auf Godot“, widmet sich in „Fin de Partie“ der Sinnlosigkeit des Lebens. Über Jahrzehnte beschäftigte sich der Komponist György Kurtág mit Becketts Werk und übersetzte dessen nihilistische Weltanschauung in Musik. Diese beeindruckt durch ihre Janusköpfigkeit. Der Beginn: minutenlang nebulöse Klangschwaden, gefolgt von wenig melodischen Szenen mit viel komplexer Rhythmik modernen Musiktheaters, wie es nach dem zweiten Weltkrieg zunehmend alternativlos wurde. Die Darsteller singen sparsam, rezitieren viel, spielen mit intensiver Körperlichkeit. Eine greifbare Handlung? Nur in Fragmenten. Vielmehr verharren die Figuren in ihrem absurderweise vertrauten Habitat: der Rollstuhl, die Mülltonne.

Nicht alles ist für die Mülltonne

Das Stück untersucht die Unerträglichkeit des Unglücks, stellt den Menschen in seiner Jämmerlichkeit bloß – eine Parabel auf die Absurdität des Lebens. Kurtág hat keine Oper geschrieben, sondern Theater mit Musik: ausdrucksstark, subtil und dennoch exotisch instrumentiert mit Zymbal, Bajan und Celesta, dabei stets konzentriert und minimalistisch. An der Berliner Staatsoper agieren nun jeweils zwei Paare in intensiver Wechselwirkung. Nell (Dalia Schaechter, Mezzosopran) und Nagg (Stephan Rügamer, Tenor) lassen, in Tonnen gefangen, mit stummer Mimik ihr bemitleidenswertes Dasein aufleben. Auf der anderen Seite bringt Clov, gespielt von Bariton Bo Skovhus, hampelnd und mit sängerdarstellerischer Virtuosität Energie in die Szenen. Schließlich überzeugt Bassbariton Laurent Naouri, in Verbände gehüllt, als Hamm durch vokale Brillanz und darstellerische Tiefe – alles ist state of the art, wird herausragend gesungen – und ist doch bewusst rätselhaft.

Von Clowns und Riesenrädern

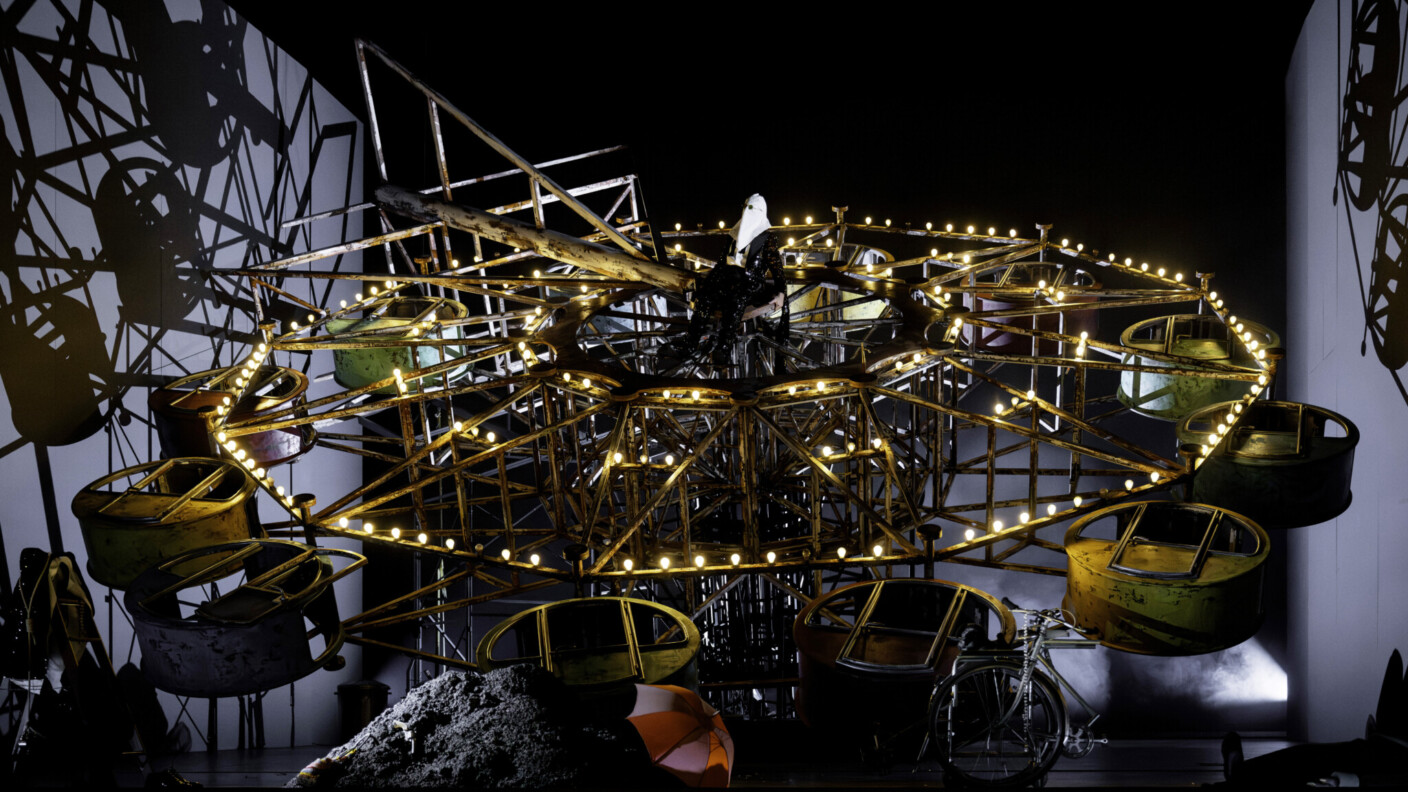

Regisseur Johannes Erath kontrastiert für seine Inszenierung von „Fin de partie“ den Stillstand der Figuren mit Bewegung. Wo musikalische Effekte nicht selten hinausgezögert werden, belebt Erath das Stück durch den Wechsel zwischen bespielter Bühne und Videoprojektion. Die Projektionen greifen indes das Kreisen um sich selbst durch linsenförmige Verknappung des Bühnenraums und Schwenkbewegungen auf. In der zweiten Hälfte manifestieren sich zudem Zirkus und Kreisform eindrucksvoll im Korpus eines heruntergekommenen Riesenrads – erstmalig ein konkreter Verweis auf die Genese des Werks.

Kurtágs beispielloses Übersetzungstalent

Kurtág versteht es, Unverständliches zu kommunizieren, den Zuschauer an die Grenze seiner Aufnahmefähigkeit zu führen. Doch genau hier liegt auch die Schwäche des Stücks: Es nimmt zu sehr ein. Die verzögernden Passagen, die schemenhafte Architektur der Musik – das alles überfordert. Die ungreifbare Architektur des Stücks überlastet die Wahrnehmung und lässt die Spannung schwinden. Alexander Soddy, als Gastdirigent an der Lindenoper, führt die Staatskapelle zu einem klanglichen Hochpunkt. Im Graben wabert das viskose Gebaren des Orchesters, die Zeit verrinnt, auf der Bühne geschieht Zirkulation in immer neuen Variationen. Die subtilen und karnevalesken Dialoge unterhalten, erfordern aber Geduld.

Rechtfertigt Becketts Ästhetik diese schwer zugängliche Musik? In seiner Vorlage setzte der irische Schriftsteller auf den Clown als Joker, um Erklärungsnöten zu entkommen. Kurtág greift das Motiv auf, aber hinterlässt vieles nur angedeutet. Bei der Premiere versanken manche Zuschauer in ihren Stühlen, andere verließen den Saal. György Ligeti fand in seinem thematisch verwandten „Le Grand Macabre“ eine humorvolle, lebendige und letztlich kohärente musikalische Sprache. Kurtág vermittelt diesen Eindruck nicht immer.

Wie kann man ein Werk verstehen, dessen Sinn nicht einmal der Schöpfer selbst definierte? Wo die Logik suchen, wenn es keine gibt? Das Makabre in all seiner Vielfalt verstehen, gar genießen? Der Premierenabend war dennoch ein Erfolg, weil das Ensemble und Regieteam Theater auf höchstem Niveau boten. Doch dadurch, dass der eine Teil des Publikums die Produktion wohlwollend goutierte, während der andere zuvor schon flüchtete, stellt sich die Frage: Für wen ist dieses Stück eigentlich gedacht?

Staatsoper Unter den Linden

Kurtág: Fin de partie

Alexander Soddy (Leitung), Johannes Erath (Regie), Kaspar Glarner (Bühne), Birgit Wentsch (Kostüme), Olaf Freese (Licht), Bibi Abel (Video), Olaf A. Schmitt (Dramaturgie), Laurent Naouri, Bo Skovhus, Dalia Schaechter, Stephan Rügamer, Staatskapelle Berlin