Der Kunstgriff vom Theater im Theater erscheint schon reiflich abgenutzt. Aber wenn ein Liebesdrama auf lauer Flamme kocht, noch dazu das bekannteste, das die Literatur hergibt, braucht es ihn wohl. Nicht, dass sich Amitai Pati und Elsa Dreisig als Romeo und Julia in Charles Gounods Opernadaption in der Berliner Staatsoper Unter den Linden nicht küssen und umarmen würden, sie tun das oft, aber ohne einen Funken Leidenschaft. Alles bleibt in Mariame Cléments Inszenierung eine Behauptung, skizzenhaft und blutleer. Deshalb wohl lässt sie den Chor als Publikum das Drama von den Zuschauerreihen aus verfolgen. Die Künstlichkeit der Emotionen ist damit erklärt oder sogar beabsichtigt?

Schwer überbrückbare Welten prallen aufeinander

Auf alle Fälle ist die Arbeit von Clément wieder einmal ein Beispiel dafür, dass eine Bildidee alleine nicht ausreicht. Und eine gute, glaubwürdige Personenregie, die hier ausblieb, das A und O ist. Eine Geschichte über junge Leute von heute wollte die Französin erzählen und lässt sie von Juliane Hansen entsprechend ausstatten. Doch prallen bei ihr – ähnlich wie in der „Romeo und Julia“- Verfilmung von Baz Luhrmann von 1997, die sich der Popkultur anbiederte und gerade dem umworbenen jungen Publikum damit lächerlich erscheinen musste – Welten aufeinander, die sich schwerlich überbrücken lassen.

Julia als graue Maus

Wäre Julia mit blauen Haaren und farblosen Jeans wirklich die Rebellin, die sie darstellen soll, würde sie sich wohl kaum dem bürgerlichen Ideal der Ehe verpflichten, schon gar nicht Zuflucht bei einem Geistlichen suchen, sondern wohl eher den Eltern schnoddrig die Meinung geigen und mit dem Geliebten das Weite suchen. Abgesehen davon, dass diese so mausgraue, etwas punkige Julia nicht unbedingt eine Schönheit darstellt, als alle sie sehen wollen. Diese Widersprüche kann die Produktion nicht damit abfangen, dass Elsa Dreisig in der wohl bekanntesten Arie der Oper, „Je veux vivre“, die Spitzentöne aus sich herausschreit. Die Partie ist eigentlich für einen Koloratursopran geschrieben und findet im Idealfall eine Interpretin, die ihrer Kehle bis in höchste Spitzen hinein schwerelose, lichte Kopfklänge entlocken kann. Zuletzt in Salzburg als „Capriccio“-Gräfin unter Christian Thielemann ließ Dreisig Pianotöne von solch kristalliner Schönheit hören, ihre Juliette aber stemmt sich anfänglich angestrengt in den stimmlichen Olymp. Im Laufe des Abends singt sie dann aber zusehends sicherer mit großem Volumen.

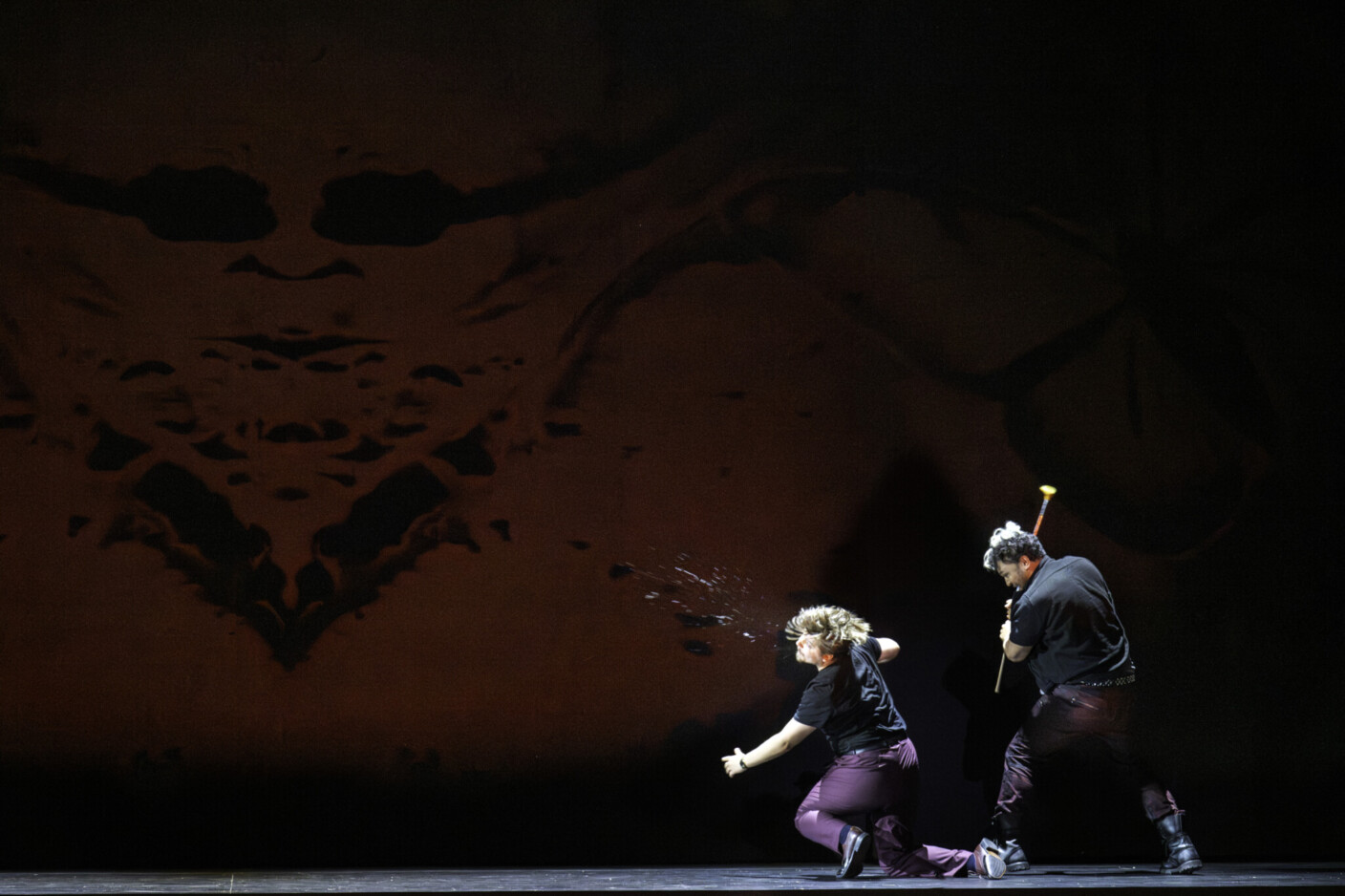

Die leisen Töne gehören aber bevorzugt Amitai Pati – mit blond-schwarz meliertem Haar und roter Lederjacke nur äußerlich ein Rowdy-Roméo –, der seine Liebe unter Julias Balkon mit großer Zärtlichkeit besingt. Nur selten einmal gerät der Tenor aus Samoa in der Höhe an seine Grenzen. Allein in der Balkonszene, eingebettet in eine nächtliche Parklandschaft, wird es auf Julia Hansens Drehbühne mit überwiegend hässlichen Räumen, darunter eine heruntergekommene Sporthalle, etwas romantischer. Videosequenzen auf Großleinwand mit bewegten Schmetterlingsflügeln (Video: Sébastien Dupouey) zum Vorspiel und in den orchestralen Zwischenspielen, Metapher der Adoleszenz, und das Ballett vor dem vierten Akt (Choreografie: Mathieu Guilhaumon) bescheren zwischen all dem Grau immerhin einen ansprechenden Blickfang.

Der gütige Pater als gestrenger Religionslehrer

Nicolas Testé als Frère Laurent, der das Paar heimlich traut und mit einem simulierten Tod Julias aus der Patsche helfen will, hat unterdessen wenig Gelegenheit, seine abgründige Seele zu offenbaren, die ihm die Regisseurin andichtet. In ihrer Inszenierung ist er kein Pater mit Tonsur, sondern ein strenger Religionslehrer, beim ersten Auftreten umringt von kleineren Kindern. Was macht ihn zu der bösen Figur, die Clément in ihm sehen will? Ist er mit seiner Idee, Julia in einen künstlichen Schlaf zu versetzen, ein untragbares Risiko eingegangen? Wollte er sie vorsätzlich täuschen, ihre Liebe mit Roméo entgegen seinen Worten vereiteln? Vermutlich hat die Regisseurin in die doch eher kleine Partie zu viel hineininterpretiert, andernfalls hätte Gounod ihn wohl musikalisch auch düsterer charakterisiert.

Die wirkliche musikalische Inspiration fehlt

Marina Prudenskaya (Amme Gertrude), Arttu Kataja (Graf Capulet), Johan Krogius (Tybalt) und Mea Kolovska in der kecken Hosenrolle des Stéphano erweisen sich als Stützen des soliden übrigen Ensembles. Die Berliner Staatskapelle musiziert mit lyrischem Feinsinn, schöpft unter Stefano Montanari aber den Farbenreichtum von Gounods Musik nicht restlos aus. Die Holzbläser tönen edel und warm, den Glitzer der Harfe und die schwelgerischen Melodien in den Celli nimmt der Italiener seltsamerweise zurück. Aber woher auch die Inspiration am Pult nehmen, wenn auf der Bühne überwiegend eine triste Ästhetik waltet, die an Dutzende Produktionen von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne vor 20 Jahren erinnert, an der man sich mit Verlaub längst satt gesehen hat. In den Beifall mischten sich folglich vor allem für das Regieteam lautstarke Buhs.

Staatsoper Unter den Linden Berlin

Gounod: Roméo et Juliette

Stefano Montanari (Leitung), Mariame Clément (Regie), Julia Hansen (Bühne & Kostüm), Ulrik Gad (Licht), Sébastien Dupouey (Video), Mathieu Guilhaumon (Choreographie), Ran Arthur Braun (Stuntkoordination), Dani Juris (Chor). Christoph Lang (Dramaturgie), Elsa Dreisig, Marina Prudenskaya, Johan Krogius, David Oštrek, Arttu Kataja, Dionysios Avgerinos, Amitai Pati, Ema Nikolovska, Jaka Mihelač, Andrés Moreno García, Nicolas Testé, Manuel Winckhler

Sa., 24. Mai 2025 19:00 Uhr

Musiktheater

Gounod: Roméo et Juliette

Long Long (Roméo), Nino Machaidze (Juliette), Katharina Kammerloher (Gertrude), Johan Krogius (Tybalt), David Oštrek (Pâris), Arttu Kataja (Capulet), Taehan Kim (Grégorio), Giuseppe Mentuccia (Leitung), Mariame Clément (Regie)

Di., 27. Mai 2025 19:00 Uhr

Musiktheater

Gounod: Roméo et Juliette

Long Long (Roméo), Nino Machaidze (Juliette), Katharina Kammerloher (Gertrude), Johan Krogius (Tybalt), David Oštrek (Pâris), Arttu Kataja (Capulet), Taehan Kim (Grégorio), Giuseppe Mentuccia (Leitung), Mariame Clément (Regie)

So., 01. Juni 2025 19:00 Uhr

Musiktheater

Gounod: Roméo et Juliette

Long Long (Roméo), Nino Machaidze (Juliette), Katharina Kammerloher (Gertrude), Johan Krogius (Tybalt), David Oštrek (Pâris), Arttu Kataja (Capulet), Taehan Kim (Grégorio), Giuseppe Mentuccia (Leitung), Mariame Clément (Regie)