Das Staatstheater Wiesbaden und seine Führungscrew ist im Adabei-Nachrichtenteil des Feuilletons in der letzten Zeit gut vertreten. Meistens mit Nachrichten aus dem inneren Zirkel, auf den die Häuser und ihre Chefs normalerweise gern verzichten. Von außen betrachtet kommt man kaum mit, wer da gerade mit wem im Clinch liegt. Da ist es schon eine von den guten Nachrichten, wenn die Saison mit einer romantischen Wagner-Oper wie „Lohengrin“ begonnen wird, bei dem das Orchester und die Protagonisten zeigen können, was sie drauf haben, und in der es ja bekanntlich auch heißt: nie sollst du mich befragen.

Das Nachhol-Debüt im Musiktheater

Wenn dann noch eine versierte Schauspielregisseurin wie Henriette Hörnigk ihr Debüt im Musiktheater gibt, ist das per se interessant. Wobei es eigentlich gar nicht ihr Debüt hätte sein müssen. In Halle, wo sie am dortigen Schauspiel jahrelang stellvertretende Intendantin war und etliche erfolgreichen Regiearbeiten beisteuerte, hatte sie in der kurzen, avantgardistischen Aufbruchsära unter dem Intendanten Florian Lutz Leonard Bernsteins „Candide“ schon fertig inszeniert. Die ganze Produktion kam aber nicht über die Generalprobe hinaus und wurde von der neuen Intendanz der Oper Halle schlichtweg versenkt. Um nicht zu sagen: verschrottet. Offensichtlich wollte man ja nichts von den Vorgängern übernehmen. Was angesichts beschränkter Ressourcen und der beim Publikum geweckten Erwartungen auf Unverständnis stieß. Von den Sängern, Musikern und Gewerken des Hauses, die sich hier in der Vorbereitung eingebracht hatten, ganz nicht zu reden. Sei‘s drum: Jetzt ist eben der „Lohengrin“ in Wiesbaden das Operndebüt. Dem merkt man durchaus die Schauspielerfahrung der Regisseurin an. Vor allem in der zum Teil expressiven Personenführung (mit der quicklebendig jugendfrischen Elsa als Paradebeispiel), aber auch bei der Unbekümmertheit in der Arbeit mit assoziativen Bildern, Zeichen oder Gesten.

Szenisch denkbar großer Kontrast zum silbrigen Gralsklang

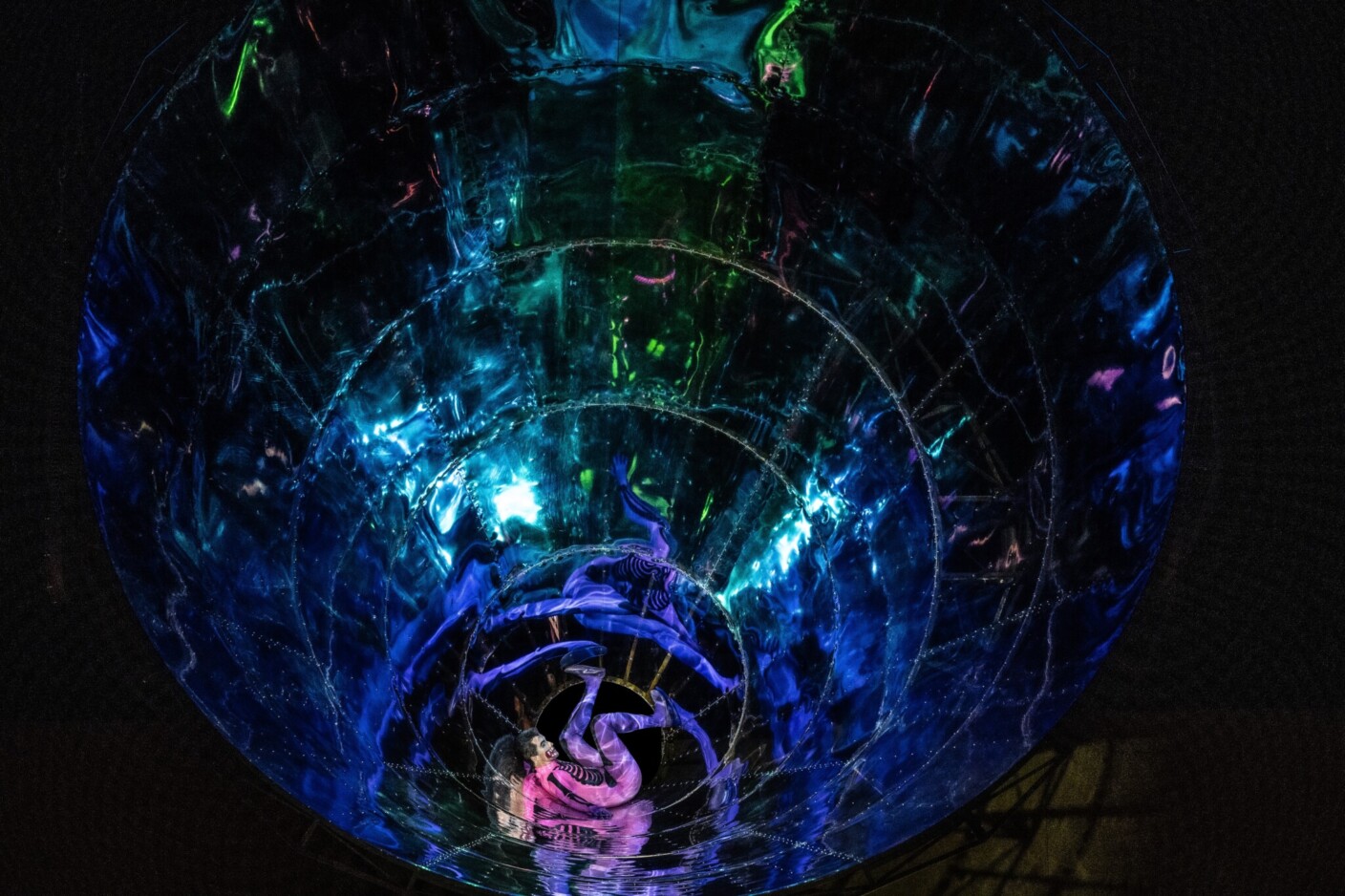

Die Bühne von Julius Theodor Semmelmann spielt bereits in den Großvideos zum Vorspiel mit Bildern von Masse und urbaner Wolkenkratzeranonymität, setzt also auf den denkbar größten Kontrast zum silbrigen Gralsklang, den Wagner schon im Vorspiel aufscheinen lässt. Die Bühne selbst wird zunächst von einer Architektur zwischen Menschenkäfig und Auditorium beherrscht, die die Choristen, die Claudia Charlotte Burchard in eine Art Mao-Look gesteckt hat, bevölkern. Das Fußvolk als Manövriermasse der Mächtigen und der Heerrufer als ihr Animateur. Der dirigiert freilich auch den siechen König im Rollstuhl mit griffbereitem Beatmungsgerät gleich mit. Wäre Hörnigk auf eine direkt nachvollziehbare Überschreibung der Geschichte durch eine Studie über Machtpolitik aus gewesen, hätte der vermutlich direkt die Macht übernommen. Die übernimmt er aber auch hier womöglich – im Pakt mit Ortrud und dem jungen Gottfried, den Lohengrin am Ende (anders als bei Wagner) zum „Schützer“ von Brabant ausruft. Bis dahin haben sich die kompakten Strukturen aufgelöst. Selbst das Hochzeitsbett ist nur ein Gestell, das mit lauter wehenden weißen und blauen Tüchern zu einem Als-Ob-Bett drapiert wird. Die Farbdramaturgie gehört zu den raunenden Geheimnissen der Inszenierung, die sich ebensowenig zweifelsfrei erschließen lassen wie die Tiermasken für die torkelnden Sänger im zweiten Aufzug oder das Gestenritual, das der Heerführer vorgibt. Vielleicht steht das Blau ja für die Romantik, so wie das Weiß für die Unschuld der Braut? Vielleicht sollen die Tiermasken (vor eingeblendeten, überwucherten Fassaden) ja die Verwilderung der Menschen im Großstadtdschungel bedeuten. Vielleicht sind die rituellen Gesten und die ausgestreckte rechte Hand mit gespreizten Fingern so was wie ein Brabantischer Gruß?

Wie Elsa zu sich findet

Eindeutig zuordnen lässt sich vieles davon nicht. Klarer ist da schon Lohengrins Schwanenritter-Look. Als Gralsfahrzeug (einmal nach Brabant und zurück) kommt eine Neonskulptur aus dem Bühnenhimmel, und der Ritter selbst ist in eine Glitzerjacke und einen prachtvollen Schwanenfedermantel gehüllt. Dass Elsa weißes Jungmädchenkleidchen einen roten Blutfleck hat, der immer größer wird und am Ende die Farbe ihres Kleides komplett in dieses Rot wechselt, mag für ihr Zusichkommen stehen. Ein Double, das von Anfang an diese Farbe trägt, deutet drauf hin, dass damit ihre Möglichkeiten als Persönlichkeit am Ende ausgeprägt oder verinnerlicht sind. Was aber keine Rolle mehr spielt, da sie im neuen Brabant keine Rolle spielen wird. Die taffe, ziemlich gegenwärtig als Beispiel einer Machtfrau wirkende Ortrud wird den Heerrufer, dem legitimen Thronerben, wohl so in den Griff bekommen, dass einem Rollback nichts im Wege steht. Das Volk, das den finalen Machtwechsel als Zuschauer bestaunt, hat nichts mehr von einer einheitlichen Masse – ein tiefer Griff in die Klamottenkiste, sprich des Kostümmagazins, führt uns alle Choristen als Individuen der Opern- und Realgeschichte vor. (Zuletzt gab es in der Dortmunder „Nixon in China“- Inszenierung so einen immer gern eingebauten Ausbruch von Opulenz!)

Freude an der Verkleidung

Der Wiesbadener Chor singt beherzt und manchmal eine Spur zu individuell gegen seine anfangs gleichmacherische Aufmachung, die bis in die Brillen und Perücken reicht an, fremdelt etwa mit den Tiermasken (denen die Einblendung einer Hyänen- Collage aus den Dreißigerjahren eine Deutungsrichtung vorgibt, die sie nicht einlösen), hat aber dann doch Freude an der Verkleidung. Während Elsa und Lohengrin noch am erkennbarsten der Vorlage entstammen, sind Ortrud und Telramund spießige Bürokraten der Macht von heute.

Kraftvolle musikalische Fundamente für das Auftrumpfen der allemal der Macht folgenden Chöre

Musikalisch ist der Kurs des Abends klar: Im Kern liefert Dirigent Michael Güttler vor allem kraftvolle Fundamente für das Auftrumpfen der allemal der Macht folgenden, von Albert Horne einstudierten Chöre. Den romantischen Silberglanz im Vorspiel liefert er aber ebenso mit wie die Grundierung vor allem von Elsas und Lohengrins vokalen Höhenflügen. Mirko Roschkowski ist ein geschmeidig timbrierter, höhensicherer Schwanenritter, der auch für die Gralserzählung von Monsalvat mühelos die Kraft und das Differenzierungsvermögen für die leisen Töne aufbringt. Auch Heather Engebretson als Elsa ist ein Erlebnis. Anfangs meint man noch, dass diese zarte jungmädchenhafte Frau vor allem mit der Partie und ihren Tönen kämpft und sie sich abringt. Aber die körperliche Dynamik, mit der sie singt und sich bewegt, nehmen bald für sie und ihren Zugang zu dieser Rolle ein.

Auch Christopher Bolduc überzeugt in seiner aufgewerteten Rolle als Heerrufer. Thomas de Vries bietet einige Erfahrung auf, um seinem Telramund das Maß an lenkbarem Ehrgeiz zu verpassen, das diese Rolle braucht. Abweichend von der Premierenbesetzung ist Yong Doo Park der sonor sich aufbäumende König Heinrich. Dshamilja Kaiser macht aus ihrer (Einspringer-)Ortrud ein Kabinettstück von selbstbewusstem Zynismus, fängt verhalten an, findet aber im Auftrumpfen auch zu vokaler Hochform. Für eine zweite „Lohengrin“-Vorstellung waren auffällig viele Plätze frei – vielleicht lag‘s ja am Wetter und dem Treiben in den Straßen und Geschäften der Stadt.

Staatstheater Wiesbaden

Wagner: Lohengrin

Michael Güttler (Leitung), Henriette Hörnigk (Regie), Julius Theodor Semmelmann (Bühne), Claudia Charlotte Burchard (Kostüme), Licht: Andreas Frank (Licht), Albert Horne (Chor), Constantin Mende (Dramaturgie), Mirko Roschkowski, Heather Engebretson, Dshamilja Kaiser, Thomas de Vries, Young Doo Park, Christopher Bolduc, Chor und Extrachor des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Hessisches Staatsorchester Wiesbaden