Könnten die Zeichen in der Partitur ein Schlüssel zum Geheimnis des charismatischen Dirigenten sein? „Ich habe nie Einzeichnungen in der Partitur! Im ganzen Ring keine einzige! Auch in der Frau ohne Schatten habe ich keine einzige Einzeichnung drin.“

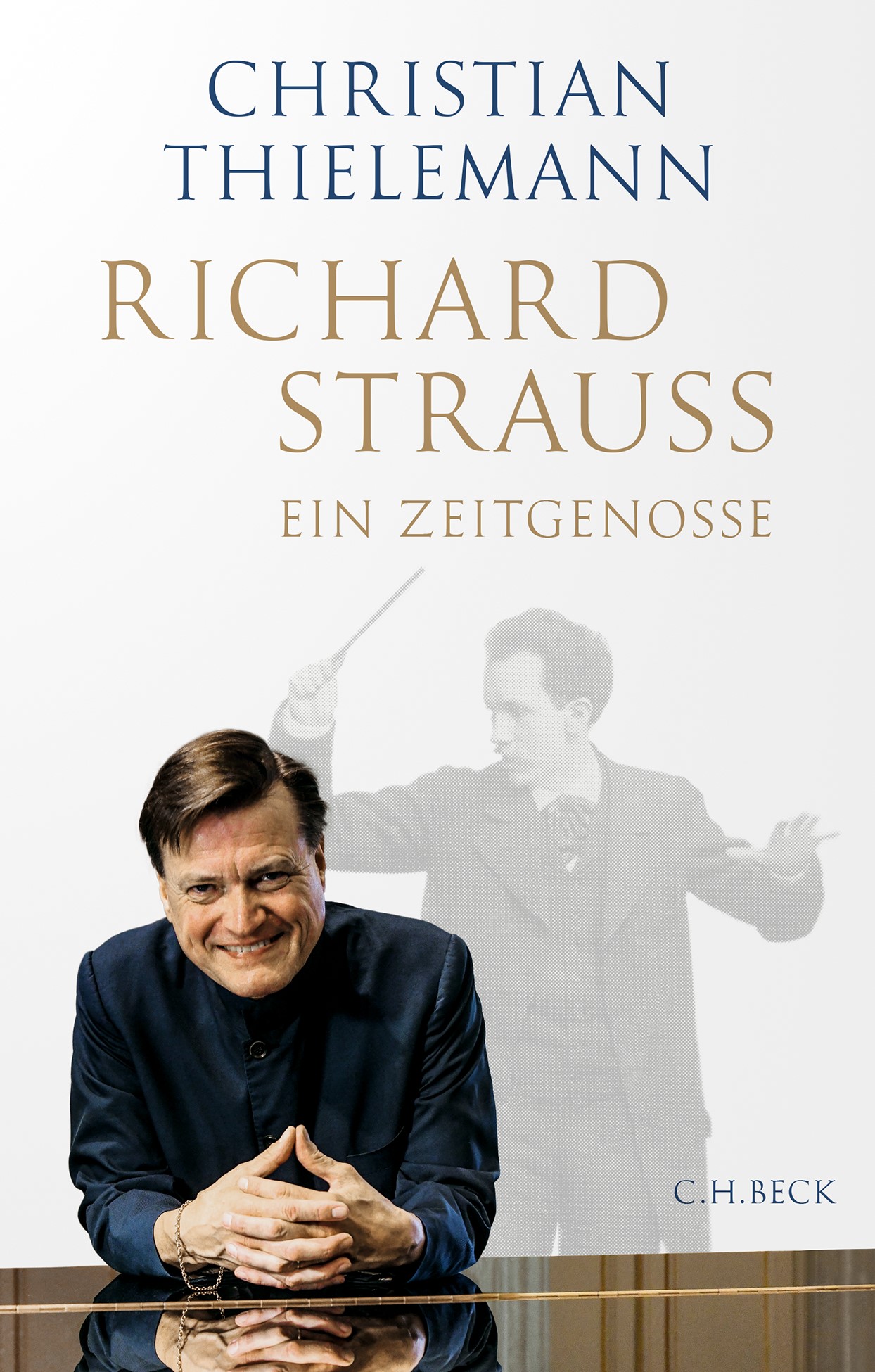

Ich bin noch etwas ungläubig und überrascht. Kann das sein? Der Blick ist klar und direkt, er kokettiert nicht. Das sind Fakten. Und die Oper Frau ohne Schatten von Richard Strauss war in diesem Jahr in Salzburg mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung des gefeierten Publikumslieblings ein rauschhaftes Erlebnis.

„Ich war keines von diesen Eislaufeltern-Kindern“, lacht Christian Thielemann auf die Frage, wie er das tägliche Übungspensum schon als Kind bewältigt habe. Auch wenn seine Eltern selber gern Musiker geworden wären, so hätten Sie doch keinen übertriebenen Ehrgeiz in seine Karriere gesteckt. Das war einfach nicht nötig. Er habe eben viel Zeit gehabt, erklärt er im Interview, weil die Schule ihm keine weitere Mühe gemacht habe. In Berlin, wo er am 1. April 1959 geboren ist, hat er ein humanistisches Gymnasium besucht. Vokabeln zum Beispiel habe er in der U-Bahn gelernt, und für ein gutes Abitur haben seine schnelle Auffassungsgabe und sein exzellentes Gedächtnis allemal gereicht. Mit fünf Jahren spielte er Klavier, mit sieben kam die Geige hinzu, später Bratsche und Orgel, dann Komposition, und das alles bei den Berliner Philharmonikern. Also wahrlich mehr als ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Als er mit 13 Jahren Opern wie Richard Wagners Tristan und Isolde und die Walküre in der Deutschen Oper Berlin erlebte, da war es um ihn geschehen. „Ist das nicht doch ein bisschen früh?“ frage ich. – „Nein,“ meint Christian Thielemann, „mit dreizehn, vierzehn, fünfzehn sind Sie reif dafür. Mich traf der Schlag! Mir war sofort alles klar.“

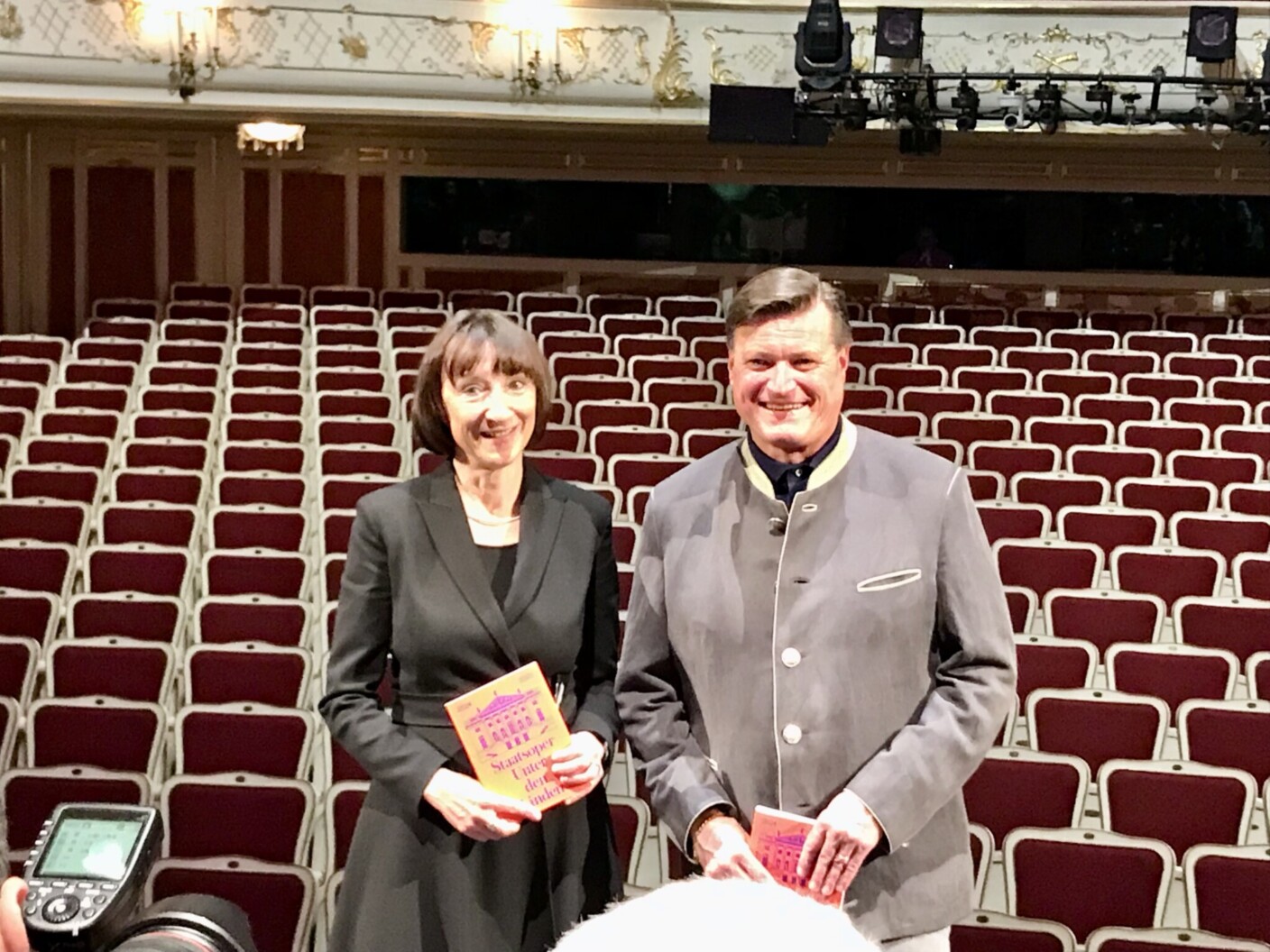

Die Assistenz bei Herbert von Karajan und die Jahre in Nürnberg als Generalmusikdirektor haben ihn entscheidend geprägt. Eines seiner großen Vorbilder ist Wilhelm Furtwängler. Christian Thielemann spricht offen und wirkt jungenhaft, neugierig, er brennt für die Musik. Befürchtungen, man träfe einen Mann mit preußischen Offiziersmanieren und müsse sich auf einen verbalen Schlagabtausch wie auf ein Gefecht einstellen, bewahrheiten sich nicht. Im Dirigentenzimmer seiner neuen Position als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden wird neben dem Kupferstich des alten Dresden demnächst ein Porträt Friedrichs II. hängen. „Der hat in Dresden natürlich eine schlechte Presse wegen des Siebenjährigen Krieges, aber ich muss dafür sorgen, dass sich Preußen und Sachsen versöhnen,“ kommentiert er schmunzelnd und schwärmt: „Ich bin so unglaublich froh hier zu sein. Diese Tradition und dieses Hingegeben-Sein an die Musik!“ Entscheidend für seine Zusage, nach Dresden zu gehen, waren der Klang des Orchesters und die Flexibilität der Musiker. „Heute Bruckner, morgen Puccini, schöner kann es doch gar nicht sein!“, jubelt er und vergleicht die Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden mit den Wiener Philharmonikern, bei denen er sich so wohl fühlt. Natürlich gefällt Christian Thielemann auch der Anspruch der Dresdner, ganz vorne mitzuspielen. Das Orchester ist ambitioniert, und der erste Coup ist gelungen: 2013 werden die Dresdner bei den Osterfestspielen in Salzburg Richard Wagners Parsifal aufführen.

Es gibt heikle Themen, die im Zusammenhang mit Christian Thielemann immer wieder auftauchen. Pfitzner zum Beispiel. Ein Komponist, den man nach dem Zweiten Weltkrieg gern vergessen hätte, weil er sich gegen Ende seines Lebens immer mehr zum bekennenden Antisemiten entwickelt hatte. „Ich habe noch nie Pfitzner gesendet“ – eröffne ich das Gespräch. „Man muss einfach die Musik hören,“ rät Christian Thielemann. „Die Musik spricht für sich.“ Thielemann hält es für wichtig, dass man über die Hintergründe und Kontexte informiert ist, weiß aber, dass einem das die persönliche Entscheidung, Pfitzner zu spielen, letztlich nicht abnimmt. Und ergänzt: „Was glauben Sie, wie mir das gefällt?“