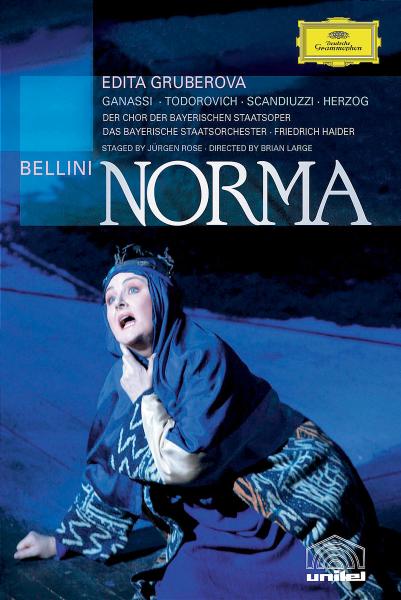

Niemand hat all die Jahre so gesungen wie sie. Ein Phänomen, „die Gruberova“ und zu Recht die „Königin des Belcanto“, unangefochten über Jahrzehnte die „Primadonna assoluta“ der Bayerischen Staatsoper. In Hochschulseminaren wurde die Stimme der „slowakischen Nachtigall“ analysiert und Spektralmessungen durchgeführt, um das Geheimnis ihrer Kunst zu lüften: ihre faszinierende Virtuosität, die mit aufsehenerregender Leichtigkeit gesetzten Koloraturen und Spitzentöne, die Zartheit ihrer Stimmgebung.

Siebenundsechzig Jahre ist Edita Gruberova nun alt; die Zeit ist nicht ganz spurlos an ihrer Stimme vorbeigegangen, das Gold liegt nicht mehr so selbstverständlich in der Kehle, doch eine überragende Persönlichkeit ist dazugekommen, die jedes noch so banale Libretto auf das Niveau einer Tragödie hebt und jeder Partie eine psychologisch dramatische Wahrhaftigkeit gibt.

Der Weg dorthin allerdings war dornig. „Bei Opernstars glauben die Leute immer, dass man aus tollen Verhältnissen kommt, dass man immer gefördert wurde“, erzählt sie im Interview. „Bei mir war das anders. Ich glaube, dass ich wirklich das Leben kennengelernt habe.“ Sie meint damit ihre Kindheit in Rača (nahe Bratislava) mit ihrer ungarischen Mutter und dem deutschen Vater, der als Sympathisant der Antikommunisten in jahrelange Haft kam und danach als verbittert seelisches Wrack die Familie tyrannisierte und verunsicherte. „Beim Singen aber“, erzählt sie, „fühlte ich mich sicher, da wusste ich, das will ich, und musste nicht lange überlegen.“ 1968 schloss Edita Gruberova am Konservatorium als „beste Gesangsstudentin des Jahres“ ab.

Hochschwanger über die Grenze

Obwohl ihr ein Stipendium für die weitere Ausbildung im Westen verwehrt wurde, schaffte sie es 1970 dennoch, einen Solistenvertrag an der Staatsoper in Wien zu ergattern. Dass dies die Emigration bedeutete, ahnte sie. „Damals war ein berufliches Fortkommen in der CSSR gar nicht möglich, wenn man nicht in die kommunistische Partei eintrat“, erzählt sie. „Mein Mann und ich waren beide gegen die Partei.“ Hochschwanger trat sie mit ihrer Mutter 1971 die Reise an. Sie hatten Glück und konnten die Grenze passieren.

Doch im Westen, in Wien, nahm man kaum Notiz von ihr. Mägde, Zofen, Modistinnen: Mehr war nicht. Und auch Karajan ermahnte sie „so schnell wie möglich Wien“ zu verlassen. Sie werde dort nie Karriere machen. „Ich habe nicht in die Karajansche Clique hineingefunden oder man hat mich nicht hineingelassen“, beklagt sie. „Ich hatte nie eine Lobby hinter mir.“ Aber dafür einen starken Willen. Mit der Zerbinetta aus Strauss’ Ariadne auf Naxos schaffte sie den Durchbruch. In Wien. „Mein Kind“, sollte ihr Karl Böhm nach der Vorstellung sagen, „wenn das der Strauss g’hört hätt!“

Von nun an riss man sich um sie, sie eroberte sich das gesamte italienische Fach. Und schaffte es, dass unbekannte Opern Donizettis und Bellinis, darunter Maria Stuarda, Beatrice di Tenda, Anna Bolena oder Linda di Chamounix, auf den Spielplan gesetzt wurden – mit ihr selbstverständlich. Eine Glanzpartie wurde Donizettis dem Wahn verfallene Lucia di Lammermoor. Innerlich resigniert und von fast gespenstischer Seelenlosigkeit und tiefster Vereinsamung zeichnete sie die Protagonistin. Hunderte Male. „Das ist das Geheimnis meines sängerischen Daseins“, sagt sie. „Mein Repertoire ist nicht so groß wie das mancher Kollegen, die auf bis zu 120 Opern kommen. Ich fühle mich bei der hundertsten Aufführung besser als bei der Dritten. Es ist wie im Leben, jedes Mal ist etwas Neues drin. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich zum Wesen der Figur gelangt bin; die Technik arbeitet schon längst von selbst, man muss nicht mehr über einzelne Töne nachdenken.“

Im Westen gefeiert, in der Heimat verfemt

Auch ihre Traviata, die sie 1989 unter der Leitung von Carlos Kleiber und der Regie von Franco Zeffirelli an der New Yorker Met sang, setzte Maßstäbe. Ganz zu schweigen von Donizettis Lucrezia Borgia, die sie 2010 nach 160 Jahren wieder an die Bayerische Staatsoper brachte.

Was denkt sie über ihre phänomenale Karriere? „Jetzt bin ich an den Punkt gelangt, an dem ich mich frage: Wo ist die Zeit und warum ist sie so schnell weg? Es ist viel geschehen. Trotz der vielen Dinge, die ich geleistet habe, weiß ich nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ich wühle gerne in Erinnerungen, das ist vielleicht nicht immer praktisch, aber das gehört zu meinem Naturell.“

Manchmal mit bitterem Nachgeschmack: Nach einem Konzert in Bratislava 1990 überreichte der Veranstalter ihr ein etwas makabres Geschenk: die Fotokopie einer Archivkarte des Slowakischen Rundfunks. „Nicht senden!“ stand darauf, ein Vermerk für sämtliche ihrer zwischen 1968 bis 1971 entstandenen Aufnahmen. Ja, sagt sie und zitiert Goethe: Sie habe ihr „Brot mit Tränen gegessen“. Doch gerade hierhin liegt der Antrieb ihrer phänomenalen Karriere.