Er war eine der prägendsten Gestalten der deutschen Nachkriegsavantgarde, der sich vor allem mit der Verwendung von elektronischer Musik einen Namen gemacht hat: Karlheinz Stockhausen. Was heute jeder mit ein wenig Technik und Talent am heimischen Rechner selbst herstellen kann, war kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs in doppelter Hinsicht geradezu revolutionär. Grundlage waren nicht nur die neuen technischen Möglichkeiten der damaligen Tonbandgeräte, sondern in gleichem Maß das, was Stockhausen daraus machte. Musik ließ sich nicht mehr nur aufzeichnen und wiedergeben, wie es Schellackplatte und Grammophon ermöglichten, sondern auch bearbeiten und sogar verfremden. Klänge konnten jetzt auch rückwärts, langsamer oder schneller abgespielt und überlagert werden.

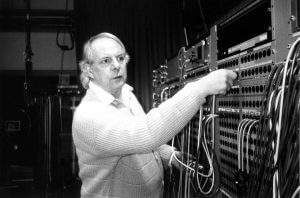

Eine „Spielwiese“ schier unbegrenzten Ausmaßes eröffnete sich demjenigen, der eine Möglichkeit bekam, diese damals sündhaft teuren Geräte zu erwerben oder zumindest benutzen zu können. Es ist dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verdanken, dass Stockhausen seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte, denn der Westdeutsche Rundfunk, damals großer Förderer Neuer Musik, stellte ihm mit dem Studio für elektronische Musik ein komplettes Tonstudio zur Verfügung.

Grenzen der Wiedergabe

Wegen seiner unerhört neuen Klänge wird Stockhausens erstes elektronisches Werk, der „Gesang der Jünglinge (im Feuerofen)“ von 1956 bis heute als sensationell angesehen. Zu elektronisch verfremdeten oder direkt mit einem Klanggenerator erzeugten Klängen gesellt sich die ebenfalls stark verfremdete Gesangspartie des damals 12-jährige Josef Protschka, der später zu einem gefeierten Opernsänger heranwuchs. Gleichzeitig zeigt das Werk die Grenzen einer heimischen Wiedergabe. Mit vier (ursprünglich sogar fünf) Kanälen wird eine Raumwirkung erzielt, die mit der damals noch üblichen Monowiedergabe von Schallplatte oder Radio nicht ansatzweise erreicht werden kann.

Und das Publikum musste sich nicht nur an ganz neue Klänge gewöhnen. Einmal erstellt, ist die Komposition nun – wie ein Gemälde oder Film – unveränderlich. All jene Freiheiten, die Musiker bei der Wiedergabe „normaler“ Werke haben, entfallen, ja, dieser Personenkreis wird nicht mehr benötigt. Ein Abspielgerät, das nicht einmal auf der Bühne stehen muss, reicht.

Karlheinz Stockhausen, der musikalische Guru

Andere Wege beschritt Stockhausen bei seinen Klavierstücken. Hier ging er nicht nur an die Grenzen des für Instrument wie Musiker technisch Machbaren, sondern überließ in deutlichem Kontrast zu den rein elektronischen Werken den Spielern die Entscheidung, in welcher Reihenfolge sie einzelne Elemente ausführten. Dieses Prinzip der Aleatorik, die heute vor allem mit dem etwas älteren John Cage verbunden wird, schwappte damals als kompositorische Idee gerade aus den USA herüber.

Als die technische Veränderung von Klängen ihre Neuartigkeit allmählich einbüßte, verlagerte Stockhausen – tief beeindruckt von östlicher Philosophie – Gedanken wie Werk ins Mystische. Meist in einer Mischung aus Musikern und Live-Elektronik entstanden jetzt Werke wie „Mantra“, „Inori“ (japanisch für Gebet), „Sirius“ oder „Luzifers Traum“. Er selbst wurde dabei zu einem Guru – für seine Anhänger im positiven Sinn, für seine durchaus vorhandenen Gegner eher mit abschreckender Wirkung.

Unaufführbarer Opernzyklus

Ein vielleicht nostalgischer Rückblick auf die Zeit der Happenings der 1960er-Jahre ist das „Helikopter-Streichquartett“ für Live-Elektronik und Musiker eines Streichquartetts, die verteilt in vier Hubschraubern spielen. Das „Helikopter-Streichquartett“ als Teil einer Oper ist nur eine der Herausforderungen bei Stockhausens größtem Werk, seinem Opernzyklus „Licht“, an dem er von 1977 bis 2003 komponierte. Für Kritiker zeigte Stockhausen hier ebenso einen Hang von Größenwahn wie zur Selbstverliebtheit, wenn ausgerechnet er den bislang einzigen Versuch unternahm, Wagners „Ring des Nibelungen“ in Aufführungsdauer und -aufwand überbieten zu wollen.

Bei „Licht“ und dessen rund 29 Stunden Musik, ist jeder der nun sieben Opern ein Wochentag sowie einem Himmelskörper (Sonne, Mond, Sterne) zugeordnet. Wie Wagner legt Stockhausen jedes Detail selbst fest, bis hin zur Mimik der Darsteller. Bisher konnte kein Opernhaus die enormen finanziellen, technischen und logistischen Herausforderungen stemmen, um den Zyklus komplett aufzuführen. Selbst manche geplante Einzelaufführung musste abgesagt werden. Aber vielleicht ist die Vorstellung, spätere Generationen würden nachholen, was die Gegenwart (noch) nicht schaffte, ja ein Markenzeichen der Avantgarde. Zu Stockhausen würde diese Illusion jedenfalls passen.

Auszug aus dem „Helikopter-Streichquartett“ von Karlheinz Stockhausen: