Es ist schon vorgekommen, dass sich Marina Abramović den Bauch aufgeritzt hat. Sie ließ Schlangen über ihren Körper kriechen, peitschte sich aus oder forderte andere Menschen auf, mit ihr zu tun, was sie wollen. Die taten es, begrapschten und quälten die Künstlerin. Und hätte nicht jemand eingegriffen, wäre Marina Abramović heute tot – erschossen. Noch immer hat sie Narben von den Schnitten, die ihr Museumsbesucher wie im Rausch zufügten.

Aber mit Schmerz kennt sich Abramović aus. Die wohl berühmteste Performance-Künstlerin der Welt ist schon immer an Grenzen gegangen und hat sich in Extremsituationen gebracht, körperlich wie geistig. Wenn Abramović eine Woche lang mit einer Prostituierten die Existenz tauschte oder sich mit einer Metallbürste Haare und Gesicht zerkratzte, ging es ihr nicht um das Spektakel, auch wenn der Kunstbetrieb vor allem wegen solch spektakulärer Aktionen auf sie aufmerksam wurde. Abramović wollte dem Publikum vor Augen führen, wovor wir Menschen uns am meisten fürchten: Schmerz und Tod. Sie durchlebt die Schmerzen, um uns zu zeigen, dass man ihnen standhalten kann.

Alltagssorgen haben im Konzert nichts zu suchen

In Frankfurt will Marina Abramović nun Konzertbesuchern eine neue, einmalige Erfahrung ermöglichen, die zwar nicht schmerzhaft sein wird, aber doch in einen besonderen Bewusstseinszustand versetzen soll. Seit einigen Jahren ist die Künstlerin auch als Botschafterin für Achtsamkeit unterwegs, damit das Publikum die Kunst intensiver wahrnehmen kann. Sie hat eine Methode entwickelt, die die Menschen zur Ruhe bringt und die Sinne für die Kunst öffnet. Im März wird sie in der Alten Oper Frankfurt die „Abramović-Methode“ in einem klassischen Konzert anwenden, bei dem das Publikum die Musik auf ganz neue und intensivere Weise hören soll. „Wenn man ständig aufs Handy schaut und seine Sorgen ins Konzert mitbringt, kann man die Musik nicht wirklich aufnehmen“, sagt sie.

Nicht nur Abramović betritt mit diesem „Pionierprojekt“ in Frankfurt Neuland, auch für Musikliebhaber wird es eine mehr als ungewöhnliche Erfahrung werden. Wer das Konzert besuchen will, muss vorab an einer Einführung teilnehmen, bei der es nicht wie üblich um Faktenwissen geht, um Hintergründe zu Komponisten und Epochen. Im Gegenteil: Bei der dreieinhalbstündigen Vorbereitung müssen die Teilnehmer Übungen absolvieren, die zu Einkehr und Konzentration führen. Bei früheren Projekten ließ Abramović die Besucher Reiskörner zählen oder stundenlang den Boden fegen. In der Frankfurter Oper werden es ähnliche Aufgaben sein, die „auf das Hören vorbereiten“ sollen. Denn in unserer reizüberfluteten Zeit nehme man Musik „nie in absoluter Ruhe und innerer Einkehr auf.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Uhren, Handys und Computer müssen ins Schließfach

Statt eleganter Abendrobe wird dem Konzertpublikum entsprechend empfohlen, bequeme Schuhe mitzubringen und vor der Veranstaltung möglichst keinen Alkohol zu trinken. Uhr, Handy und Computer müssen ins Schließfach. „Die Leute gehen in großartige Konzerte und machen dann doch nur Fotos und verschicken Nachrichten“, sagt die Künstlerin. Bei „Anders hören“ gibt es das nicht.

Marina Abramović ist mit klassischer Musik groß geworden, mit Mozart, Bach, Tschaikowsky, Mahler. Bei dem Frankfurter Konzert sei ihr weniger wichtig, was die Musiker spielen, sondern es gehe um die Art und Weise, wie gespielt wird und wie „die Energie der Musik direkt ins Herz transformiert wird“, sagt die Künstlerin. Für das Experiment hat sie herausragende Musiker gewonnen: den türkischen Pianisten Fazıl Say, die Violinistin Carolin Widmann oder den Cellisten Nicolas Altstaedt. Sie werden Einblicke in die Musik verschiedener Kulturen geben. „Du empfängst einfach nur direkt diese Energie und kannst deinen Geist erheben“, sagt Abramović.

Ein Blickwechsel, der die Besucher zum Weinen bringt

Das mag für den klassischen Konzertbetrieb ungewöhnlich sein, aber wie Marina Abramović es erklärt, klingt das Konzept ganz und gar überzeugend. Sie ist eine bodenständige Person, selbstironisch, aber auch extrem diszipliniert und sehr zuverlässig. Vor allem strahlt die 72-Jährige Wärme und Freundlichkeit aus, was die Begegnung mit ihr für viele Menschen offensichtlich besonders macht. The Artist is Present nannte sich eine Performance, die Abramović 2010 im New Yorker Museum of Modern Art zeigte.

Drei Monate lang saß die Künstlerin täglich sieben Stunden lang schweigend und bewegungslos auf einem Stuhl. Besuchern, die sich ihr gegenübersetzten, schaute sie eindringlich in die Augen. Viele begannen zu weinen oder lächelten beseelt, denn Abramović gab den Menschen offensichtlich das, was sie wohl selten bekommen: volle Aufmerksamkeit – oder, wie die Künstlerin es nennt: „bedingungslose Liebe“. 750.000 Menschen kamen, zuletzt kampierten die Fans sogar nachts vor dem Museum, weil sie diesen besonderen Blickwechsel erleben wollten.

Aber auch für Abramović war die Performance eine Art Initialzündung, weil ihr bewusst wurde, dass sie etwas getan hatte, was nicht nur das klassische Kunstpublikum erreicht, sondern auch andere Menschen berührt. „Es kamen alle möglichen Leute: Kinder, Rollstuhlfahrer, Aufsichten, alte Menschen. Ich habe etwas Demokratisches angeboten, das alle verstehen können und wovon sie für ihr eigenes Leben profitierten“, erzählt sie.

Bei ihren Auftritten wirkt Abramović oft wie eine Art Hohepriesterin, die ihr Publikum sofort in den Bann zieht, souverän und stark. Vermutlich waren die Schmerzensszenarien für sie nicht nur stete Übungen in Konzentration und Disziplin, sondern auch notwendig, um sich von eigenem Leid zu befreien. Marina Abramović wurde 1946 in Belgrad geboren. Der Vater war General, die Mutter Majorin – und es muss eine lieblose Kindheit gewesen sein.

Verhängnisvolle Wanderung auf der Chinesischen Mauer

In den Siebzigerjahren lernte sie den deutschen Künstler Ulay kennen. Zwölf Jahre lebten und arbeiteten die beiden in völliger Symbiose zusammen – bis ihnen plötzlich die Liebe abhanden kam. Lange hatten sie die Performance The Great Wall Walk vorbereitet, bei der sie sich auf der Chinesischen Mauer entgegenlaufen wollten, in der Mitte treffen und dann heiraten. Als es 1988 endlich zu der Aktion kam und sie sich nach drei Monaten und tausenden Kilometern Fußmarsch trafen, trennten sie sich für immer.

Marina Abramović stand damals vor dem Nichts. „Ich wusste: Wenn ich das überstanden habe, dann bin ich stark.“ So begann sie eine neue, eigene Karriere. Heute lebt sie in New York und schafft es nun schon seit mehreren Jahrzehnten, sich in einer der schwierigsten Kunstformen zu behaupten. Denn die Performance fällt durch alle Raster, ist nicht Theater, nicht Ausstellung – und obendrein oft sperrig und schwer zugänglich. Für Abramović ist es dagegen die perfekte Ausdrucksform. „Im Theater ist Blut nur Ketchup und ein Messer kein richtiges Messer“, sagt sie, „Performance findet dagegen im Hier und Jetzt und in Echtzeit statt.“

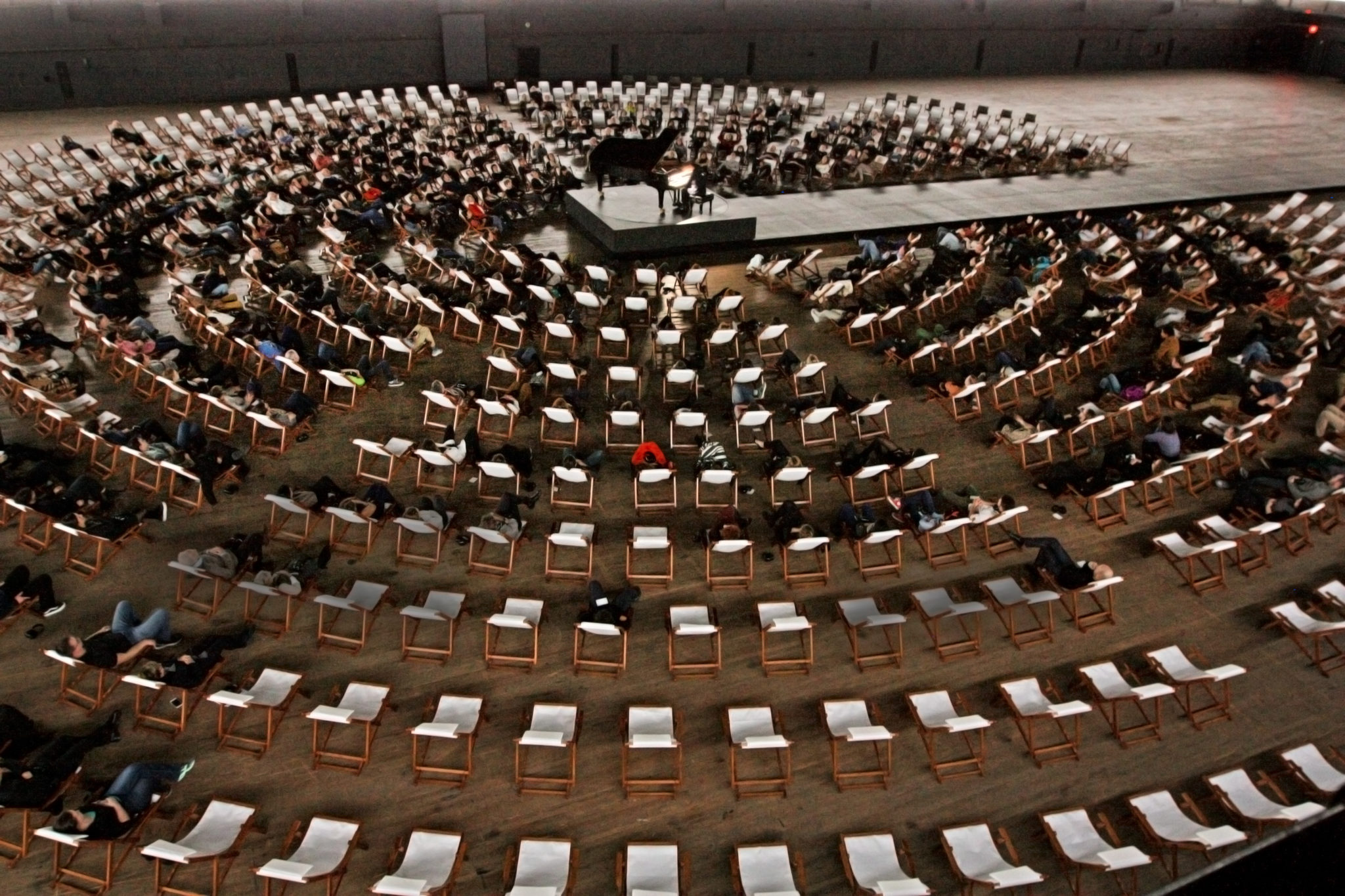

Der größte Verdienst von Marina Abramović ist, dass sie die Nischensparte Performance populär gemacht hat. Heute ist sie fast schon ein Popstar. 2014 wählte das Time Magazine sie zu den hundert wichtigsten Menschen des Jahres. Sie ist zu einer Marke geworden und im Mainstream angekommen, was sie durchaus positiv bewertet. Denn bei Projekten wie dem in der Alten Oper Frankfurt geht es ihr vor allem um eines: Gemeinschaft. Die Menschen seien müde, Dinge einfach nur anzuschauen oder anzuhören, sagt Abramović, „stattdessen wollen sie Teil von etwas werden.“ Über die sozialen Medien sei man zwar ständig in Kontakt, aber eben immer seltener in direktem Austausch. In ihre Performances kämen die Besucher dagegen wegen der unmittelbaren Begegnung, sagt Abramović , die für das Konzert die Alte Oper umbauen wird, um die starre Trennung zwischen Publikum und Musikern aufzubrechen und auch räumlich ein Miteinander möglich zu machen.

Fünf Tage ohne Essen, Zigaretten, Alkohol und Kontakte zur Außenwelt

Abramović war bei tibetischen Mönchen und bei Schamanen in der Lehre, aber letztlich sind auch ihre Performances immer eine Form der Konzentrationsübung. Auch als sie noch Professorin an der Hochschule der Künste in Braunschweig war, fuhr sie einmal im Jahr mit ihrer Klasse nach Frankreich aufs Land – zum Entzug. Fünf Tage ohne Essen, Zigaretten, Alkohol, aber auch ohne Bücher und Kontakt zur Außenwelt. Die Studenten durften nicht malen und nicht schreiben. „Cleaning the house“, nannte Abramović das, eine „harte körperliche Übung, die an die Grenzen geht“, aber auch die eigene Kraft deutlich mache, wie sie erklärt.

In der Alten Oper wird das Reinemachen des Selbst nur ein paar Stunden dauern. Welche Übungen will Abramović den Konzertbesuchern verordnen? Das verrät sie vorab nicht, lacht und sagt: „Schauen Sie selbst.“ Man glaubt ihr sofort, dass es ein besonderes Erlebnis werden wird, wenn alle Beteiligten nach den gemeinsamen Konzentrationsübungen in die Musik eintauchen – allein schon, weil während dieser gemeinsamen fünf Stunden niemand auch nur ein einziges Mal aufs Handy wird schauen können.