Dass Musik eine große Rolle in meinem Leben spielt, wusste ich schon mit sieben Jahren. Ich war schwer krank, und meine zweite Mutter Wallydore – Stiefmutter sage ich sehr ungerne –, eine Pianistin und Sängerin, schenkte mir mit ihrer Musik ein neues Leben. Dass dies möglich sein könnte, hätte ich bis dahin nicht zu hoffen gewagt. Mein Start ins Leben war sehr tragisch: Meine leibliche Mutter starb bei meiner Geburt, meinen Vater sah ich in meinem Leben nur zweimal; er fiel am Ende des Zweiten Weltkriegs. Meine Großmutter nahm mich auf und sorgte sich liebevoll um mich. Doch wenn ein Kind ohne Vater und ohne Mutter aufwachsen muss, ist das traumatisierend.

1945 flohen wir aus Schlesien und landeten in einem Flüchtlingslager. Das Leben als Flüchtling überdeckte jeden Gedanken an die Zukunft. Es gab ja auch niemanden, mit dem man hätte Pläne schmieden können: Im Lager war Typhus ausgebrochen und es starb auch die Großmutter. Aber ich verlor nicht nur sie, sondern alle Menschen um mich herum und auch meine Sprache. Mit meinen sechs Jahren war ich der einzige Überlebende im Lager, stand unter Schock. Meine zweite Mutter rettete mich in letzter Sekunde, nahm mich zu sich, pflegte mich. Sie hat mich und meine Seelenstruktur ganz klar erkannt. Ein Jahr lang lag ich im Krankenbett und hörte sie unterrichten und musizieren. Das allein hat mir die Kraft gegeben, gesund zu werden. Damals habe ich gedacht: Das ist Leben – Leben finden, Leben lernen. Mir war klar: All das gibt mir Musik. Es war Schicksal.

Meine Kindheit begleitet mich bis heute. Sie hat mich negativ beeindruckt, eine Druckstelle hinterlassen. Wenn man den Tod hinter sich, neben sich und vor sich sieht, dann fühlt man sich bedrängt, man verliert nicht nur die Hoffnung, sondern auch den Mut zu leben. Wer so etwas als Kind erlebt hat, wird das nicht mehr los. Die Musik hat das alles für mich in eine andere Atmosphäre gedreht.

Als Jugendlicher war ich ein Außenseiter: Ich las Rilke, Goethe und Schiller, vertiefte mich in die Malerei, flüchtete mich in die Künste. Diese Flucht war aber keine aus Angst oder Müssen, sondern eine des Wollens. Sie war für meine weitere Entwicklung sehr wichtig und hat mich geprägt. Der Drang, mich mit Kultur jeder Art zu beschäftigen, ist ein Teil von mir. Auch hatte ich bald das Gefühl, dass der Klang in mir sich vergrößerte. Ich wollte noch mehr hören, spielte mit meiner Mutter am Klavier Sinfonien von Haydn und Brahms und dachte: Das ist meine Welt.

Deshalb habe ich nach dem Abitur Klavier, Geige und Dirigieren studiert. Nachdem ich die Wettbewerbe „Clara Haskil“ und ARD gewonnen hatte, stand allerdings das Klavier im Vordergrund. Sieben Jahre lang bin ich durch die ganze Welt getourt, aber das einsame Herumreisen langweilte mich schrecklich. Auf leere Bühnen zu gehen, wo dieses große schwarze Tier mit den schwarz-weißen Zähnen stand, wurde mir unheimlich. Denn mir war klar, dass es etwas anderes gab: das Dirigieren! Das erste Stück, das mich tief beeindruckte, war die siebte Sinfonie von Bruckner. Ich liebte Bruckner und tue es bis heute! Ich kannte seine Werke nur vom Radio, in Hamburg wurde er selten aufgeführt. Und er hat nichts für Klavier geschrieben. Wenn ich ehrlich bin, war das der eigentliche Grund, ans Dirigentenpult zu wechseln: Ich wollte endlich auch einmal Bruckner „spielen“!

„Der beste Tagesbeginn ist für mich Bach“

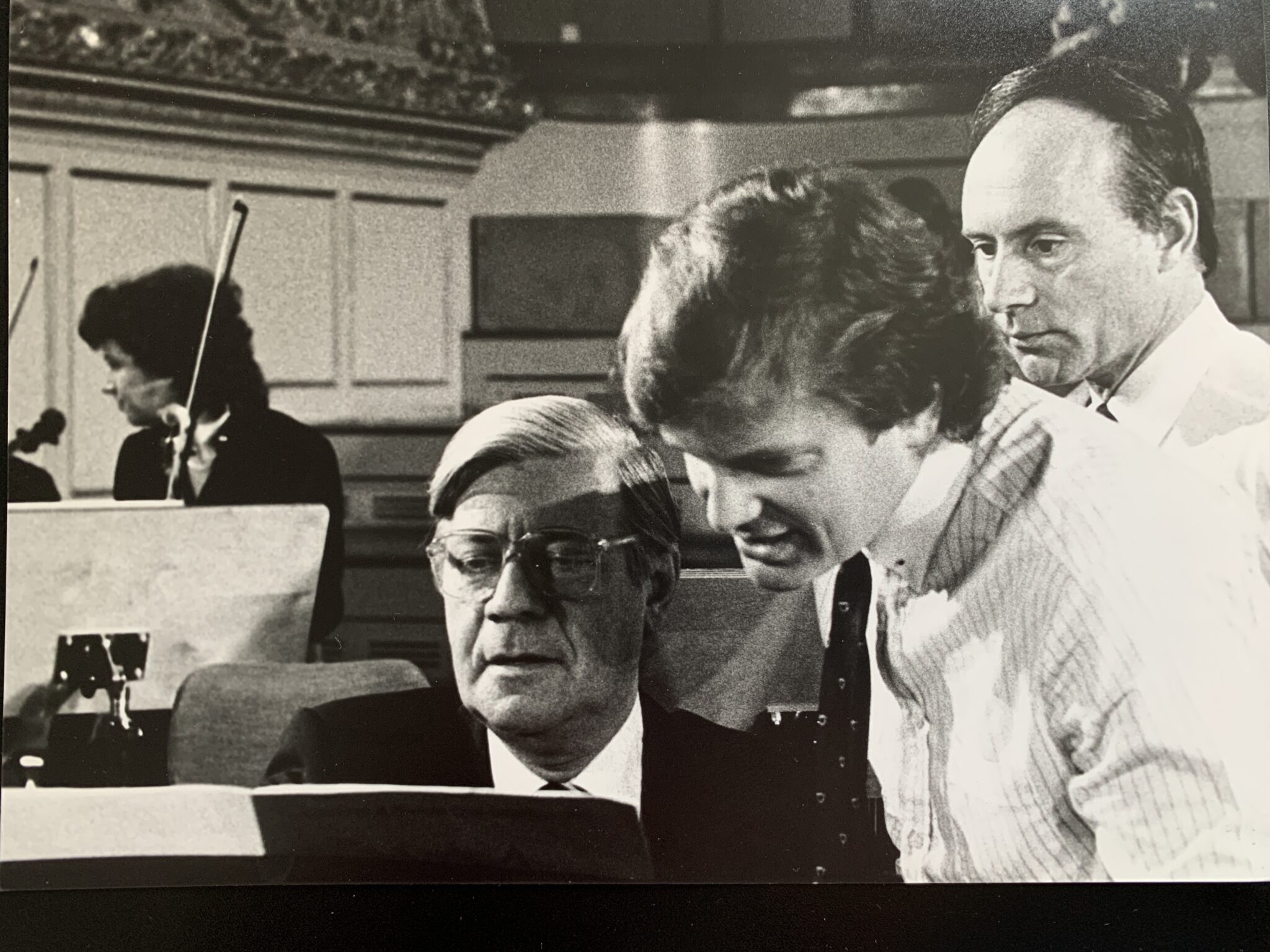

Mein erstes Dirigat fand mit den Hamburger Symphonikern statt. Die Chefs von NDR, SWR und anderen waren extra angereist und haben mich im Nachgang engagiert. Das Ganze machte die Runde, und schon gab es einen „Club“, der mich unterstützte und schätzte. Damals war es noch nicht en vogue, geschweige denn normal, dass Instrumentalisten dirigierten. Daniel Barenboim war seinerzeit der einzige! Ich habe an der Entscheidung zu wechseln nie gezweifelt, vielmehr habe ich es nicht dazu kommen lassen. Zweifel sind zwar gut, wenn es um Details geht, aber nicht bei fundamentalen Dingen. Als Dirigent habe ich konstant gegen diesen äußeren und inneren Gegenwind angearbeitet, meine Partituren doppelt so gut studiert, um dann auch überzeugend zu sein. Ich wollte auch mir selbst beweisen, dass ich das kann, und gar keine Zweifel daran aufkommen lassen. Sonst wäre die Saat der Negativität aufgegangen und das hätte die Musik in mir zerstört.

Musik ist und bleibt mein Lebensmittelpunkt. Ich folge ihr an die Orte, an denen Musik spielt. Derzeit ist deshalb mein Lebensmittelpunkt das Konzerthausorchester und damit Berlin – und das auch während der Pandemie. Hauptsächlich lebe ich in Paris. Im ersten Lockdown bin ich bei schönstem Sonnenschein spazieren gegangen, die Stadt war wie leer gefegt. Keine Autos fuhren, die Champs-Élysées sahen aus, als wäre ich in einem Horrorfilm, einem Albtraum aufgewacht. Mein Mindset hat sich während der Pandemie allerdings nicht verändert: Der beste Tagesbeginn ist für mich Bach, spazieren zu gehen, die Natur zu beobachten – und das ist eigentlich schon viel. Für mich ist jeder Tag anders, und das ist, was mich am Leben reizt. Ich kann mich mit vielen Dingen und Menschen beschäftigen, soweit es meine Zeit zulässt. Aber die Welt ist zu reich, um sie als Einzelner vollständig zu begreifen.

Ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Aber es ist schade für unser Publikum, dass man die großen Stücke und Opern eigentlich nicht aufführen kann. Am Konzerthaus haben wir die Brahms-Sinfonien weiter aufgenommen. Das ging auch trotz verkleinerter Besetzung, Sitzen auf Distanz und dem neuen, „kleineren“ Klang. Das größte Problem war, dass wir kein Publikum hatten. Ich selbst wende den Menschen im Saal ja von Berufs wegen den Rücken zu. Aber für die Musiker ist es einfach frustrierend: Im Konzert sehen sie sonst die Menge vor sich.

Konzert zur Saisoneröffnung

Sinfonie Nr. 8 Es-Dur – Gustav Mahler

Konzerthausorchester Berlin

Tschechischer Philharmonischer Chor Brno

Slowakischer Philharmonischer Chor

Staats- und Domchor Berlin

Christoph Eschenbach – Conductor

Erin Wall – Soprano

Michaela Kaune – Soprano

Marisol Montalvo – Soprano

Mihoko Fujimura – Mezzo-soprano

Gerhild Romberger – Alto

Robert Dean Smith – Tenor

Michael Nagy – Baritone

Mikhail Petrenko – Bass

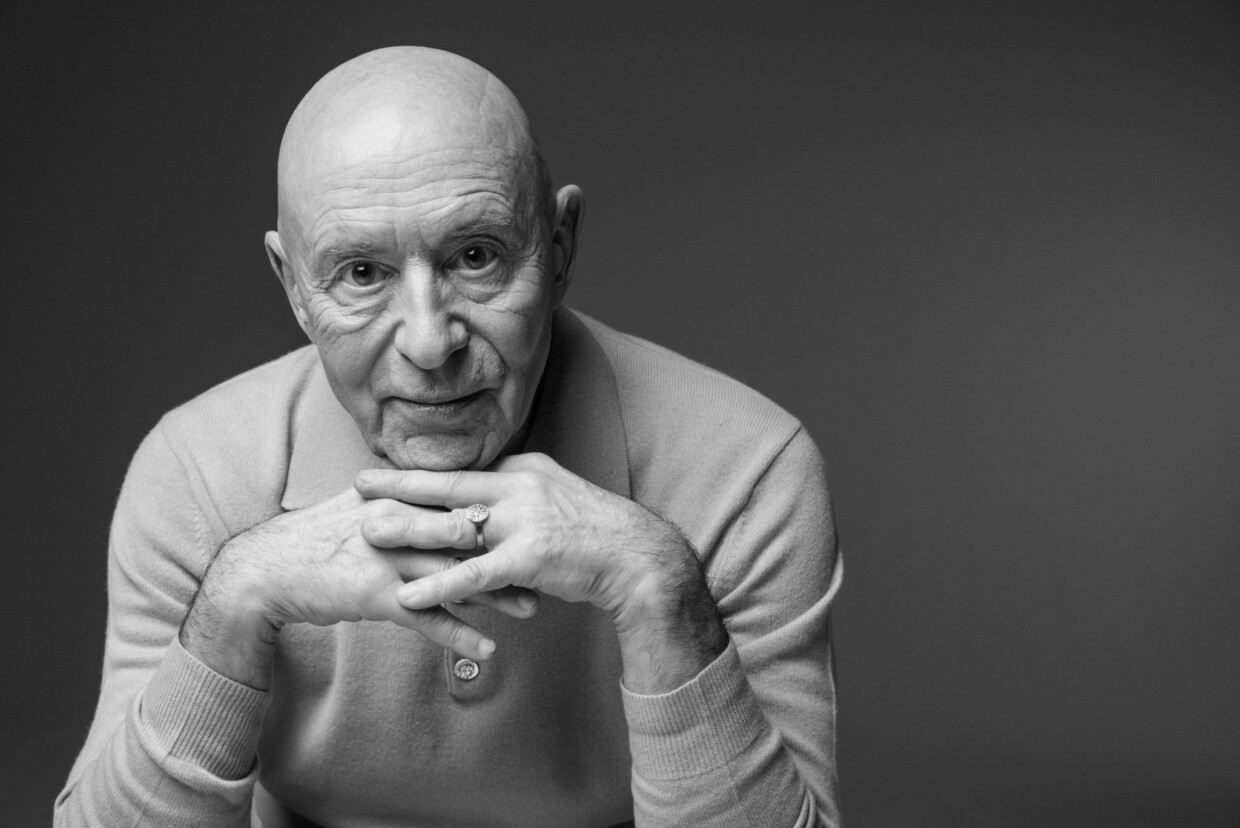

©2019 Martin Walz

www.martinwalz.de

Deshalb waren und sind Aufnahmen für mich sehr wichtig. Die 2.000 Menschen im Konzert sind schön, aber wir müssen Hunderttausende erreichen! Generell bin ich sehr kritisch, meine Aufnahmen von Mozarts Sonaten finde ich zum Beispiel zu mechanisch. Dafür bin ich mit meiner Interpretation von Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ oder auch mit Beethovens letzten Sonaten absolut zufrieden. Auch die Zusammenarbeit mit Matthias Goerne für die drei Schubert-Zyklen war eine Bereicherung. Sehr bekannt sind die Bach- und Mozart-Aufnahmen mit Helmut Schmidt – eine Spielerei mit erstaunlichem Ergebnis! Durch Justus Frantz kam das Projekt zustande: Wir nahmen das Ganze in den berühmten Abbey Road Studios in London auf. Wenn jeder Politiker morgens eine halbe Stunde Bach hören oder spielen würde, sähe die Welt anders aus. Auch Donald Trump hätte das zu seiner Regierungszeit gut getan – ob man das dem alten Bach hätte zumuten wollen, sei dahingestellt.

„Musiker zu sein ist ein besonderes Phänomen“

Die Kunst eines Dirigenten besteht in der Kommunikation: Wenn man einhundert Leute vor sich hat, die auf einen Wink hin Musik machen, ist das eine potenzierte Kraft, die überspringt. Aber der Initiator ist man selbst. Der Wink muss so genau und klar sein, dass er von den Musikern zurückgeworfen wird. Das finde ich wichtig: geben und nehmen. Ein guter Dirigent muss eine weit aufgefächerte Konzeption haben, die ihm erlaubt, die Vorschläge, die von den Musikern kommen, in seine Interpretation mit einzubauen. Ich habe dieses Wissen für mich entwickelt. Man kann nicht mit einem Orchester arbeiten und kommunizieren, wenn man keine seelischen Farben hat, die man herausdestillieren kann.

Deshalb mag ich auch keine Graue-Maus-Orchester, ich möchte, dass ein Orchester ein farbiges Kollektiv ist! Orchesterklang ist jedoch auch stark abhängig von der Vorstellung des Dirigenten. Man muss sich nur einmal anhören, wie unterschiedlich die Berliner Philharmoniker unter Karajan oder Furtwängler geklungen haben. Aber: Es gibt nicht den Karajan-Klang, sondern nur den Karajan-plus-Philharmoniker-Klang! Jeder Mensch ist jeden Tag anders, aber dennoch kann ich als Dirigent eine Konstante für mein Orchester sein. Ich bin nicht nur ein Kreator, sondern vor allem ein Skulpteur des Klanges: Ich erfinde ihn nicht, sondern ich bearbeite ihn bis ins kleinste Detail.

Interpretation ist ja ein weites Feld. Was bedeutet ein Crescendo, was ist ein Fortissimo, wie schnell muss ein Allegro sein? Das weiß doch kein Mensch! Ich hatte früher noch das Metronom meiner Mutter, bei dem die verschiedenen Tempi einstellbar waren. Daran habe ich mich gehalten – das ist aus meiner heutigen Sicht natürlich völliger Unsinn! Ob das jetzt Dung, Dang oder Dong ist, sagt ja nichts über das Tempo aus! Ich als Dirigent muss aus dem Zusammenhang des Notentextes – aus dem Kontext – herausfinden und analysieren, was gemeint ist. Und wenn etwas funktioniert und im wahrsten Sinne des Wortes „stimmt“, sollte man das weitergeben. Von Musiker zu Musiker, von den Alten an die Jungen.

In meinem eigenen jungen Leben habe ich von zwei großen Mentoren gelernt: Herbert von Karajan und George Szell. Ich war einer der wenigen, die bei ihnen in die Proben kommen durften. Sie hatten immer Zeit für mich, ich durfte Fragen stellen, sie haben mich gefördert und an die Hand genommen. So mache ich es heute auch. Junge Musiker lernen aus dem Material und von meiner Erfahrung. Sie müssen verstehen, wie die musikalische Welt aussieht, wie man eine Karriere aufbaut, ein Management von sich überzeugt. So handhabe ich das bei der Orchesterakademie des Konzerthausorchesters, beim Schleswig-Holstein Musik Festival, an der Kronberg Academy und auch bei meinen Protegés. Die jungen Leute wollen, dass man mit ihnen in der Sprache des Berufs spricht und sie nicht mit Seidenhandschuhen anfasst. Nur so kann Lernen funktionieren.

Musiker zu sein, ist ein besonderes Phänomen: das Spiel ist die Arbeit und die Arbeit ist das Spiel. Und so benötigt es einen großen Arbeitsaufwand, um Spielfreude zeigen zu können. Ein Dirigent muss genau das fördern. Die Freude und die Perfektion eines Orchesters zu sehen, zu hören und zu spüren – das ist mein Lebenselixier.