Wer Mitte des 19. Jahrhunderts in Wien als Komponist erfolgreich sein wollte, musste zunächst an Beethoven vorbei. Nachdem der Komponist mit seiner Neunten einen Gipfel der Sinfonik erreicht hatte, wurden viele nachfolgende Kollegen von einer Blockade befallen, wenn es um jene neuerdings so repräsentative Gattung ging. Johannes Brahms ging das noch täglich so, als er längst ein berühmter Mann mit einer repräsentativen Wohnung am Wiener Karlsplatz war und im Musikverein ein- und ausging. Erst 1877 hatte er sich endlich zu seiner ersten Sinfonie durchgerungen, ein Werk, das seinen Schöpfer so lang beschäftigte wie kaum ein anderes Werk.

Die erste Sinfonie wird gerne als „Pathetische“ bezeichnet, wohingegen seine zweite Sinfonie als „Pastorale“ in die Musikgeschichte eingegangen ist. Die ersten beiden Sinfonien sind unmittelbar nacheinander in den Jahren 1876 und 1877 entstanden. Daraus wird oft der Schluss gezogen, dass es sich um Gegensatzpaare handele: Die zweite Sinfonie als optimistisches Gegenstück zur ernsten ersten Sinfonie.

Selbst nach der erfolgreichen Uraufführung seiner zweiten Sinfonie plagten Brahms noch Selbstzweifel

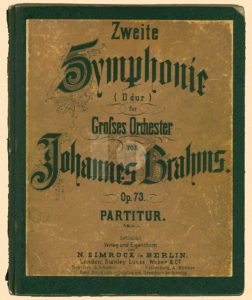

Dabei ist Brahms’ Zweite tatsächlich kein Werk, bei dem die erste Niederschrift gleich die gültige Fassung darstellt, selbst wenn Komposition und Uraufführung im selben Jahr stattfanden. Denn noch vor dem ersten Konzert feilte Brahms intensiv an der Blechbläser-Instrumentation der beiden Ecksätze und gestaltete sogar die Streicherbegleitung in der Coda des ersten Satzes neu, wie dem Autograf zu entnehmen ist. Auch nach der umjubelten Uraufführung waren die Selbstzweifel des Komponisten noch nicht restlos verschwunden. Zudem verwirrte er Verleger sowie Kritiker mit Kommentaren wie: „Die neue Sinfonie ist so melancholisch, dass Sie es nicht aushalten. Die Partitur muss mit Trauerrand erscheinen.“

In diesen Äußerungen des Komponisten steckt sicherlich eine gehörige Portion Mystifizierung. Dennoch ist die Betonung der melancholischen Aspekte nicht ganz unberechtigt. Bei genauerer Betrachtung erweist sich das Werk als durchaus nicht unproblematisch. So ist beispielsweise der lange erste Satz nicht durchgehend heiter, sondern voller harmonischer und kontrapunktischer Verwicklungen und Kontraste. Auch die Instrumentierung des tiefen Bläserregisters mit drei Posaunen und Tuba, anstelle einer Bassposaune, bewirkt eine dunkle Stimmung. Brahms setzte die Tuba bereits in seinem Requiem immer dort ein, wo von den letzten Dingen die Rede ist.

Nach jahrelangem Ringen konnte sich Brahms endlich als souveräner Sinfoniker mit eigener musikalischer Sprache behaupten

Innerhalb von wenigen Monaten im Sommer 1877 komponierte Johannes Brahms seine zweite Sinfonie, als der Komponist zum ersten Mal in Pörtschach am Wörthersee einen Sommerurlaub verbrachte. Der Grund für diesen für Brahms ungewöhnlich kurzen Zeitraum war gewiss das Gefühl einer „künstlerischen Befreiung“, das sich nach dem jahrelangen Ringen um seine Erste einstellte. Nun konnte er sich als souveräner Sinfoniker behaupten, der sich zwar bewusst mit dem Erbe Beethovens auseinandersetzte, jedoch mit einer eigenen musikalischen Sprache.

Mathias Husmann beschreibt in seinen „Präludien fürs Publikum“ die vier Sätze wie folgt: Eine einladende Geste der Bässe – und ein freundliches Hornthema eröffnet den ersten Satz. […] Das lange, gestikulierende Cellothema im zweiten Satz weiß, dass der Weg das Ziel ist. […] Der dritte Satz ist ein nostalgisches Menuett – ein tanzendes Paar aus Porzellan auf dem Kaffeetisch. Im vierten Satz wird ein lustiger Überraschungsangriff vorbereitet. Es beginnt pianissimo, alle gehen in Stellung – dann tobt es los: ausgelassen, überkandidelt. […] Am Schluss heißt es: hau den Lukas, Fanfare, alles gut!“

Die wichtigsten Fakten zu Brahms zweiter Sinfonie:

Orchesterbesetzung:

Zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Pauken, Streicher

Aufführungsdauer:

ca. 45 Minuten

Uraufführung:

Die Sinfonie wurde am 30. Dezember 1877 durch die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Hans Richter uraufgeführt.

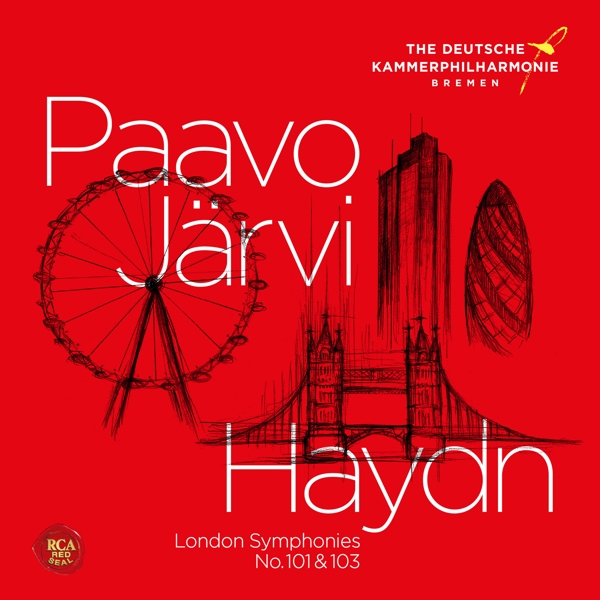

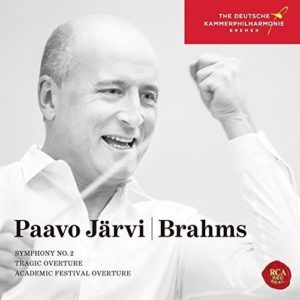

Referenzeinspielung

Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73, Akademische Festouvertüre op. 80 & Tragische Ouvertüre op. 81

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi (Leitung)

RCA 2017

Nach der schlanken, überzeugenden Gesamteinspielung aller Beethoven-Sinfonien haben sich Paavo Järvi und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen nun an Brahms gewagt. Järvi verpasst Brahms auf der Einspielung keinesfalls eine Abmagerungskur. Ganz im Gegenteil. Zwar setzt der estnische Dirigent auch hier wieder auf sein Markenzeichen, den transparenten, luziden Klang, der sich in einem vibratoarmen Streicherklang sowie in markanten Bläsersätzen niederschlägt, doch gönnt er der Musik auch die nötige Gefühlstiefe und Räumlichkeit, die Brahms zweite Sinfonie zu einem Höhepunkt der Romantik macht und den Hörer im Finale rauschartig mitreißt.

Jetzt bei Amazon kaufen

Jetzt bei jpc kaufen

Jetzt bei iTunes kaufen

Hier geht es zu den aktuellen concerti-Termintipps zu Brahms zweiter Sinfonie